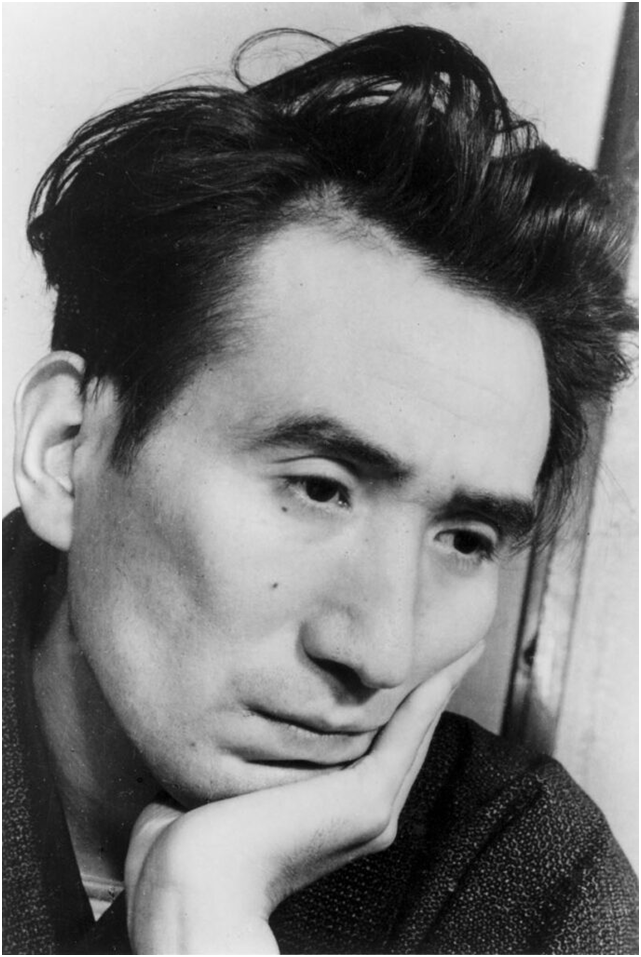

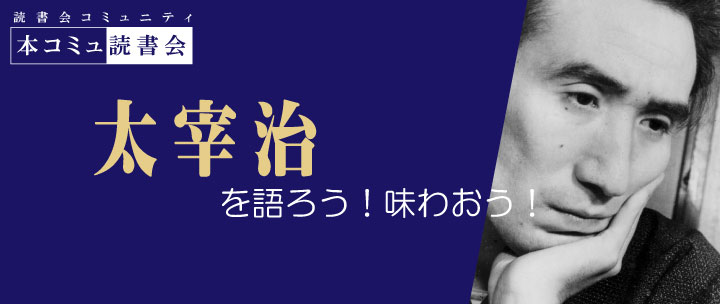

文豪名鑑02-自己を否定し遺書を書くつもりで作品を書き始めた作家、太宰治。

- 日本文学

掲載日: 2022年12月10日

幾度もの自殺を繰り返し、破滅的な人生を送ってきた太宰治。

それゆえ多くの方が持つ太宰のイメージは、暗く悲壮感溢れる小説を書く作家、なのではないでしょうか。

ところが実際に作品を読んでみると、そんなイメージは消し飛んでしまうかもしれません(;^_^A

実にあっけらかんとした明るい作品も散見されます。

太宰治ってどんな作家?

太宰治と言えば、「人間失格」のイメージ先行しますが、決して重苦しい作品ばかりではなく

敬愛する芥川龍之介同様に、中国や日本の古典を題材とした明るくて面白い作品も多いのです。

そして、他の作家と違う、特異な点が一つあります。

それは、「自己否定」であり、「死」を前提としていること。

命を絶つということを踏まえて、遺書を書くつもりで作品を書き始めているのです。

太宰が師と仰ぐ、もう一人の文豪は、井伏鱒二。

井伏鱒二の作品は、絶望のどん底に陥った主人公を喜劇のように描いています。

「山椒魚」が、まさにそう。太宰はこの作品に衝撃を受けています。

太宰が井伏鱒二を慕う理由がそこにあるのです。

また、時代時代によって、その作風が大きく変わります。

特に戦後は、これまでの文学全般を否定し、

新戯作派、あるいは無頼派の作家と呼ばれるのもそのためです。

太宰治がどんな人生を歩んできたかを知ると、作品の意図が実によく解ります。

「太宰治」という作家を作り上げるまで。

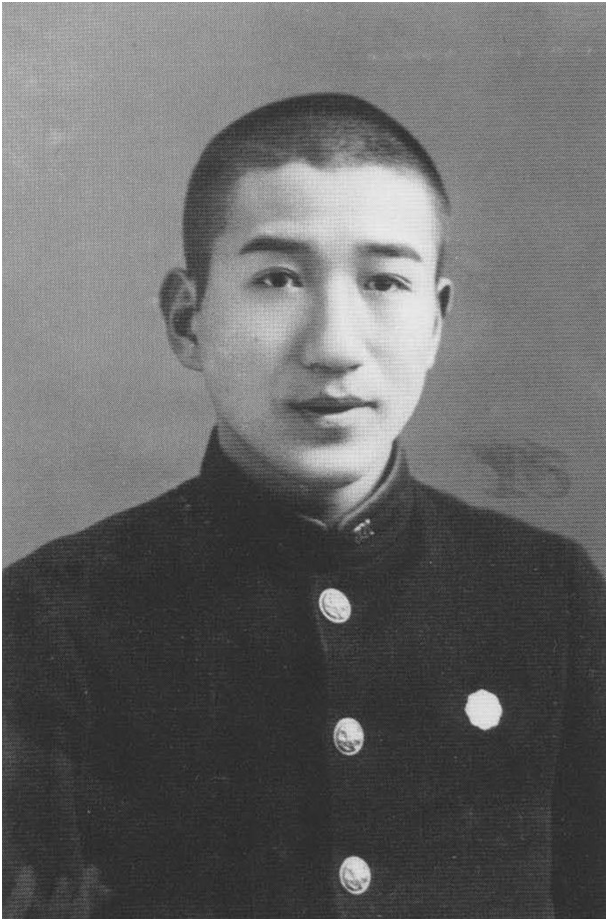

大地主の生家で育つ幼少期

生まれたのは、1909年(明治42年)。

生誕地は、青森県北津軽郡金木村(現在の五所川原市)です。

県下有数の大地主である家の六男として生まれました。

家を継ぐ長男と違い、六男ともなると、もはやどうでもいい存在です。

自分の部屋さえなく使用人に育てられるような状況でした。

やがて、小学校へ入学します。

開校以来の秀才と言われるほど成績は優秀だったようです。

この頃の様子は、昭和8年、太宰治が24歳の時に同人雑誌「海豹」に発表された「思い出」に、事細かに描かれています。

さて、ここまでの人生は、

何人もの使用人に保護され、金銭的にも何不自由のない暮らしをしています。

近隣の貧しい人々をしり目にし、馬車で学校へ通う毎日です。

自分は特別な存在だと思い始めても不思議ではありません。

自ら労働に勤しみ、生活費を稼ぐことなど、微塵も思わなかったでしょう。。

何事にも負けない骨太な精神が育まれるとは言い難い環境だったのではないでしょうか。

そのため、以降の人生は、挫折する度に破滅的に苦悩する人生を過ごすことになるのです。

家を離れ、挫折に次ぐ挫折を味わう青年期。

1923年(大正12年)、青森県立青森中学校に入学します。

生まれて初めて、実家を離れて下宿生活を送ることになります。

友人と文学同人誌を作るなどしているうちに、小説家を志します。

芥川龍之介、菊池寛、志賀直哉、室生犀星、井伏鱒二などを愛読していました。

1927年(昭和2年)、弘前高等学校に入学。

傾倒していた芥川龍之介の自殺を知り衝撃を受けます。

1929年(昭和4年)、弘前高校で校長の公金流用が発覚し、学生たちは5日間の同盟休校(ストライキ)を行い、校長の辞職、生徒の処分なしという成果を勝ち取ります。

これを機に、太宰は学生運動に興味を持ち始めます。

この出来事を小説にし、、懸賞小説に応募しますが落選。

それを悲観してでしょうか、睡眠薬自殺を図るも、未遂に終わります。

1930年(昭和5年)、東京帝国大学文学部仏文学科に入学。

小説家になるべく、井伏鱒二に弟子入りをします。

また、共産革命の活動家と知り合い、左翼活動を始めるのもこの頃です。

太宰治の実家は、大地主です。否定すべき資本家が、自らの生家だったのです。

太宰の生涯を貫く「自己否定」が、まずは、イデオロギーとして芽生えたのではないでしょうか。

その頃、芸者である小山初代との結婚をしようとしますが、実家は大反対。

父から勘当を言い渡され、その10日後に銀座のバーの女給、田部シメ子と睡眠薬自殺を図ります。

だがシメ子だけ死亡し、太宰は生き残ることになるのです。

このままでは、大変なことになると考えた実家の取り計らいで、

初代が上京し、新婚生活が始まります。

同時に左翼活動からの完全離脱も約束させられています。

作家としての人生の始まりと終焉。

作家「太宰治」の誕生。

1933年(昭和8年)、「太宰治」の筆名で「列車」を発表。この作品が処女作となります。

さらに「魚服記」「ロマネスク」を発表。

太宰治という作家は、とても不思議な作家です。

破滅的な人生を送ってはいるのですが、彼が描く作品は、ユーモアにあふれ明るい作品もたくさんあります。

当時の文学の主流は、自分の人生を赤裸々に描く「自然主義文学」です。

まさに太宰の人生そのものが格好の題材になりそうですが、太宰は人を喜ばせることが昔から性に合っています。創作に溢れるロマン主義を貫くという「ロマンス主義宣言」ともいえるのが「ロマネスク」なのです。

1935年(昭和10年)、新聞社の入社試験を受けるも不合格。

これを悲観してか、鎌倉で首吊り自殺を図るも未遂で終わります。

その後、腹膜炎で入院中に鎮痛剤パビナールの注射を受け、以後依存症となるのです。

さらに、同年、第1回芥川賞が開催され、『逆行』が候補となるが落選。

この年は、太宰治にとっては、挫折に次ぐ挫折の年でした。

1936年(昭和11年)、処女短編集『晩年』を砂子屋書房より刊行。

政治活動での挫折、実家からの勘当、芥川賞落選、精神病院送り、薬物乱用などさまざまな困難を経験したこの頃の太宰は、破滅的な小説を書きました。

生への恐怖が小説に表れています。

短編集「晩年」について、太宰自身はこのように書いています。

「『晩年』は、私の最初の小説集なのです。もう、これが、私の唯一の遺著になるだろうと思いましたから、題も、『晩年』として置いたのです。」

ついには、パビナール依存症が悪化したため、親族から精神科の病院へ強制入院させられます。

想像してください。自分が精神病院へ無理やり入院させられたとしたら、どんな気持ちになるでしょうか。自分の人間性を否定された、自分は人間失格なんだと思うのではありませんか?

それゆえ、太宰は「HUMAN LOST」を書くのです。

家庭を持ち円熟期を過ごす。そして、開戦。

1939年(昭和14年)、井伏鱒二の紹介で知り合った石原美知子と結婚。

これまでの破滅的な生活から一転して、家庭を築いて健康的な生活を送り始めたのがこの頃です。

私生活が安定していたため、のびのびとした自由で明るい作品、「富獄百景」「女生徒」「走れメロス」などの名作を発表しました。

そして、いよいよ、1941年(昭和16年)、太平洋戦争が始まります。

戦時中は、多くの文学者は創作どころでなくなりますが、

元来の体の弱さが幸いし、身体検査で徴用免除された太宰治は積極的に執筆をつづけ、『津軽』『お伽草紙』や『新ハムレット』などの傑作を次々に発表します。

戦争という状況では、世間の人々は「死」というものを、初めて身近に感じるのですが、太宰はすでに「死」を何度も覚悟していたが故なのでしょうか。

人間不信が募る戦後。

1945年(昭和20年)、終戦を迎えた太宰は、絶望します。

戦争前は、虫も殺さないような倫理観でいっぱいだったのに、

いざ戦争が始まるとその倫理観は消し飛び人間は人殺しをしてしまう。

戦争時はあれだけ、嫌悪していたアメリカを敗戦と同時に手のひらを返したようにアメリカ賞賛に様変わりする人間のケチくささやエゴに絶望します。

そして、再び前期のような破滅的な作風に戻るのです。

太宰治の読書会を行っています。

太宰治の作品を語るオンライン読書会を、定期的に開催しています。

ご都合の良いイベントにお気軽にお越しください。