太宰治「猿面冠者」は、小説の中にさらに小説があるという入れ子構造の超絶技巧の作品です。

- 日本文学

掲載日: 2022年12月06日

「猿面冠者」は、1934(昭和9)年に発表された短編小説。

主人公は、小説家を志す、ひとりの自堕落な学生です。

彼が、作品を書き始めるに至る苦悩、そして描いた作品がどんなものであったかが描かれています。

では、少しづつ読み解いていきましょう。

主人公の苦悩とは。

この男は、自分では、すこし詩やら小説やらを讀みすぎたと思つて悔いてゐる。この男は、思案するときにでも言葉をえらんで考へるのださうである。

主人公の男は、あまりのもたくさんの文学作品を読みすぎて、思考する時ですら作品の言葉が浮かんできて影響されてしまうことを嘆いているようです。

その様子はと言うと・・・。

もし誰かに殴られたなら、落ちついて呟く。

「あなた、後悔しないやうに。」ムイシユキン公爵の言葉である。

恋を失つたときには、どう言ふであらう。

そのときには、口に出しては言はぬ。胸のなかを駈けめぐる言葉。

「だまつて居れば名を呼ぶし、近寄つて行けば逃げ去るのだ。」

これはメリメのつつましい述懷ではなかつたか。

一日がこんな調子で過ぎてゆく。

斯くして彼は思う。

そのやうな文學の糞から生れたやうな男が、もし小説を書いたとしたなら、いつたいどんなものができるだらう。だいいちに考へられることは、その男は、きつと小説を書けないだらうと言ふことである。一行書いては消し、いや、その一行も書けぬだらう。

が、しかし、彼は小説を書かなければいけない。生活のために書かなければいけないのです。

これまで読んできた文学作品に影響されて書けなくなった彼は、一計を講じます。

男は奇妙な決心をした。彼の部屋の押入をかきまはしたのである。その押入の隅には、彼が十年このかた、有頂天な歡喜をもつて書き綴つた千枚ほどの原稿が曰くありげに積まれてあるのださうである。それを片つぱしから讀んでいつた。

過去に書いた自分の作品にヒントを得ようと思いついたのです。

そして、彼はめぼしい作品を見つけます。

そのなかの「通信」といふ短篇が頭にのこつた。

それは、二十六枚の短篇小説であつて、主人公が困つてゐるとき、どこからか差出人不明の通信が來てその主人公をたすける、といふ物語であつた。

男が、この短篇にことさら心をひかれたわけは、いまの自分こそ、そんなよい通信を受けたいものだと思つたからであらう。

これを、なんとかしてうまく書き直してごまかさうと決心したのである。

彼はこの作品の主人公の職業を考えます。

そして、こんな風に仕立てるのです。

文豪をこころざして、失敗して、そのとき第一の通信。

つぎに革命家を夢みて、敗北して、そのとき第二の通信。

いまは、サラリイマンになつて家庭の安樂といふことにつき疑ひ惱んで、そのとき第三の通信。

これはもう、この作品の主人公は太宰治自身のことに他ならないようです (;^_^A

それ以外にも、太宰自身のことだと思わせる記述が山のようにあります(;^_^A

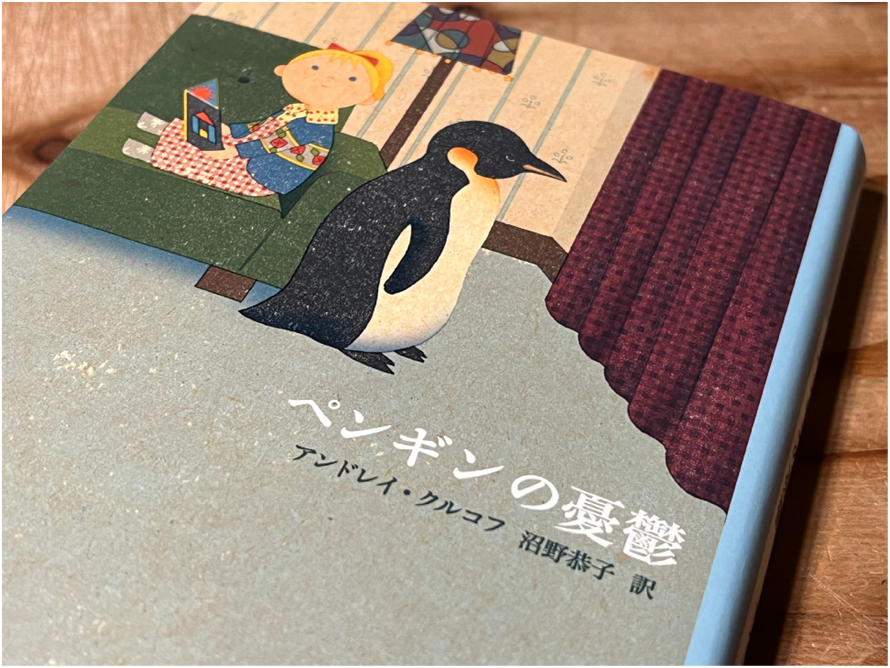

小説「風の便り」とは。

さて、彼が小説を描き始めます。

題は「風の便り」。

それは、「人生の岐路に立った時に風とともにひらひら机上へ舞い来って、諸君の前途に何か光を投げて呉れる」便りのこと。

こんな冒頭から始まります。

諸君は音信をきらひであらうか。諸君が人生の岐路に立ち、哭泣すれば、どこか知らないところから風とともにひらひら机上へ舞ひ來つて、諸君の前途に何か光を投げて呉れる、そんな音信をきらひであらうか。彼は仕合せものである。いままで三度も、そのやうな胸のときめく風の便りを受けとつた。いちどは十九歳の元旦。いちどは二十五歳の早春。いまいちどは、つい昨年の冬。ああ。ひとの幸福を語るときの、ねたみといつくしみの交錯したこの不思議なよろこびを、君よ知るや。十九歳の元旦のできごとから物語らう。

なんだか、太宰自身が必要としている「風の便り」を書いているような気がします(;^_^A

さて、ここからが、ちょっと複雑な構成になっています。

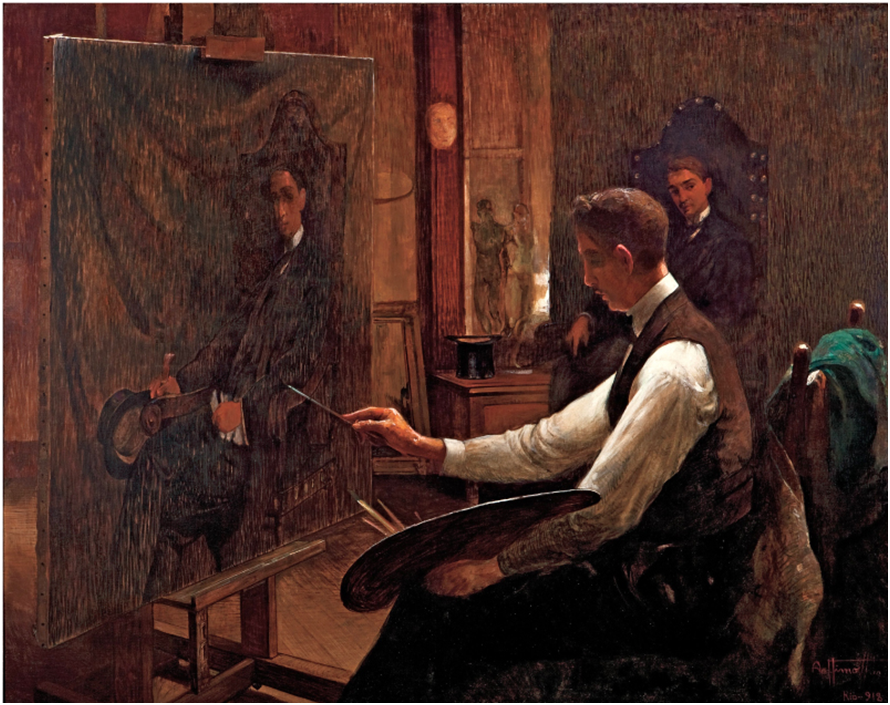

小説の中の主人公がさらに小説を書くというのです。

小説「風の便り」の中の主人公は、小説家を目指す高校生。

彼もまた、小説を書き始めます。その小説の題は「鶴」。

あるひとりの天才の誕生から悲劇的な末路を描いているのだという。

自信満々で発表した「鶴」は、さっぱり売れず、高校生は挫折を味わう。

そこへ「風の便り」が来るのです。

「猿面冠者」の「猿面」は、猿の仮面、そして「冠者」は若者を意味します。

最後の数行で、この「猿面冠者」が登場します。

なぜ、太宰治はこのタイトルにしたのか。

また、「風の便り」とは、何を意味しているのか、

そんなこんなを読書会で皆さんとワイワイ話してみたいものです。