泉鏡花「草迷宮」は、全編が奇妙な挿話で溢れています。

- 日本文学

掲載日: 2022年08月29日

「草迷宮」は、明治41年(1908年)に春陽堂から出版された作品。

この出版社は、今でも現存しています。

題名からして、もう、「泉鏡花」を体現しています。

雅で、上品で、なにより幻想的で不思議な響きがある。

本文は、もう全編が雅で絢爛たる文章にあふれています。

そして、何より不気味なのは、物語の中に出てくる不思議な挿話の数々。

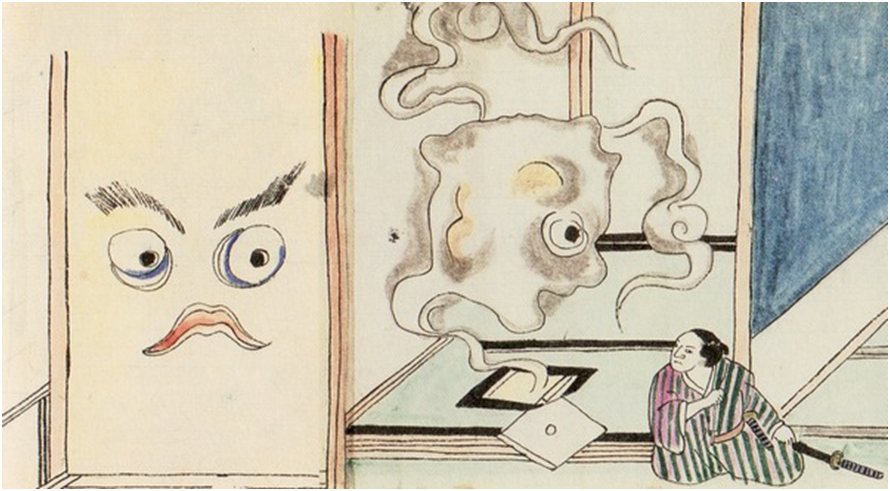

これは、江戸期の『稲生物怪録』(いのうぶっかいろく)に登場する怪異譚を基にしています。

物語の主人公は、旅の僧 小次郎法師。

ある旅の僧が「三浦の大崩壊」と呼ばれる葉山の海岸にやってくるところから話は始まります。

舞台となる景勝地の美しさを、鏡花はこう表現しています。

「春は紫に、夏は緑、秋紅に、冬は黄に、藤を編み、蔦を纏い、昼顔も咲き、竜胆も咲き、尾花が靡けば月も射す」

こういう名調子のごとき文章は読んでいてとても心地よいです。

茶店の姥から聞いた話が、すべての始まり。

旅の僧は、ふと立ち寄った茶店で、おばあさんからとても奇妙な話を聞かされます。

一つ目の話が、気のふれた青年嘉吉の話。

明神様へのお届け物を荷車に乗せ、運ぶ爺さま。

荷車には、酔いつぶれた嘉吉が括り付けられている。

そこへ現れた美しい明神様の侍女。

「月に浪が懸かりますように、さらさらと、風が吹きますと、

揺れながらこの葦簀の蔭が、格子縞のように御袖へ映って、

雪の膚まで透通って、辺りには影もない。

中空を見ますれば、白鷺の飛ぶような雲が見えて、ざっと一浪打ちました」

登場する様の雅なこと・・・。

そして、明神様の侍女は、手にした団扇を

「薄い羽のように、一文字に、横に口へ咥えて」

嘉吉を介抱しようとする。

所作がいちいち絵になりますねぇ。

あろうことか、嘉吉は、この侍女に抱きつこうとして襲いかかるのです。

なんと、罰当たりな(;^_^A

で、罰をうけたわけです・・・。

彼岸の入り口となるは、二つ目の話。

おばあさんの二つ目の話は、今は落ちぶれた豪商の話。

かつては、たいそうな暮らしをしていたその屋敷では、ある恐ろしいことが起こり、

それが原因で、今では空き家になってしまっているとのこと。

そこへ行って、供養してくれないかと、旅の僧は頼まれます。

村々を流れる川を、泉鏡花はこのように表現します。

「青田の高低、麓の凸凹に従うて、柔らかにのんどりした、この一巻の布は、朝霞には白地の手拭、夕焼には茜の襟、襷になり帯になり、果は薄の裳になって、今もある通り、村はずれの矢戸口を、明神の下あたりから次第に子産石の浜に消えて、どこへ濯ぐということもない」

これはもう、初見では、とても分かりにくい鏡花ならではの表現です。

川を布に例えているのです。

ここから先が怪異の世界。

怪異の起こる屋敷を訪れた旅僧。

そこにはひとりの青年が住まわっています。

青年は、ある願い事があってここに寝泊まりしているというのです。

それは

「亡くなった母親が唄いました手毬の歌が聞きたいのです。

その文句を忘れたので、命にかけて、それを聞きたいと思います」

その歌を知っている娘がここにいるというのです。

何やら、彼岸の世界へ入っていくような気がしてきました・・・。

さぁ、この先、どんな不思議な出来事が起こるのでしょう。

午前1時くらいの読書にピッタリのお話です(;^_^A