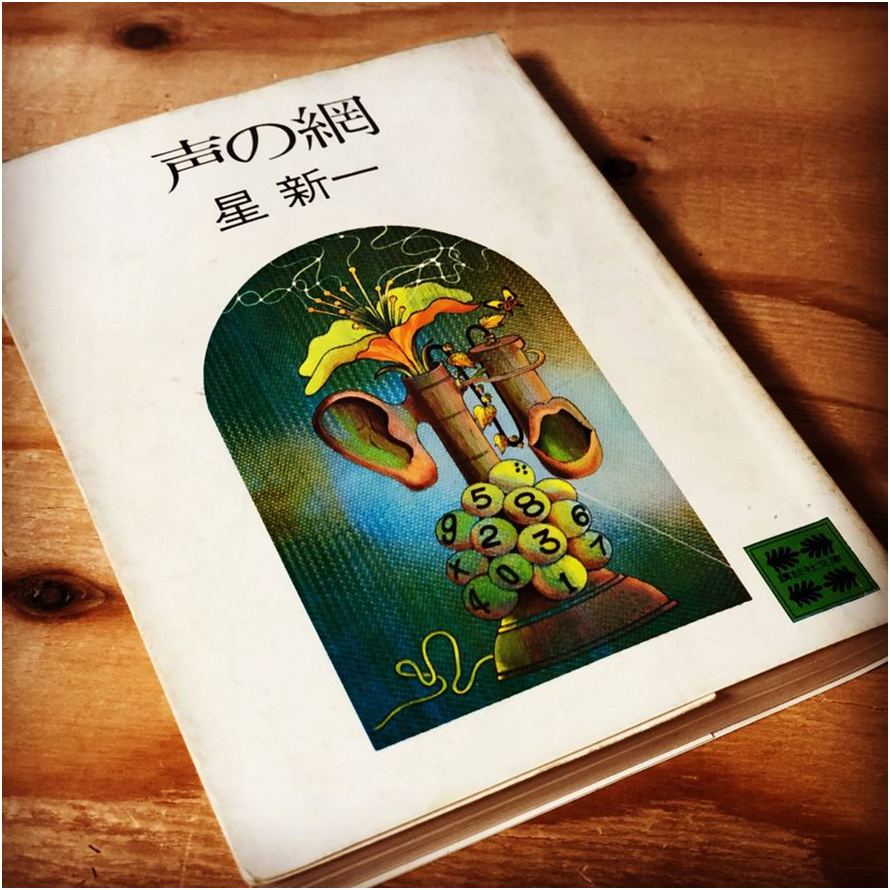

宮沢賢治「マリヴロンと少女」には、芸術への賢治の想いが垣間見えます。

- 日本文学

掲載日: 2025年04月30日

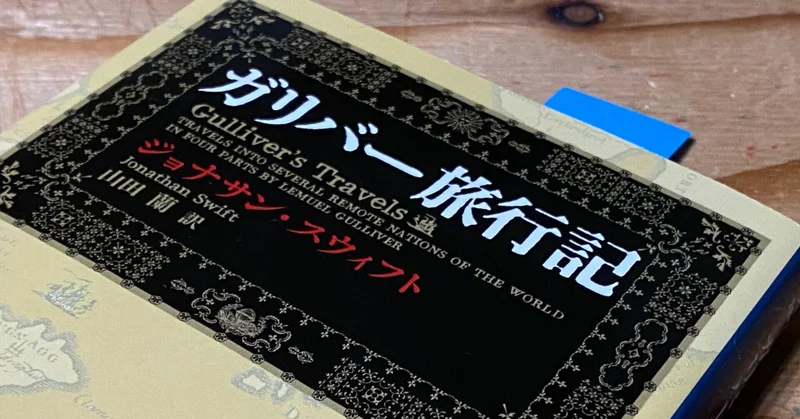

「芸術」とは何?と問われて、あなたはどう答えますか?

絵画でしょうか?

それとも音楽でしょうか?

多くの人は、いわゆる「クリエイティブなもの」を芸術と思っています。

ところが、宮沢賢治は、もっと大切なものがあると考えているようです。

それはいったいなんなのでしょう。

「マリヴロンと少女」には、芸術についての賢治の思想が描かれています。

「マリヴロンと少女」は、1921年に書かれた「めくらぶだうと虹」を基にして、登場人物を変えて作り直したお話です。

1931年頃のこととされています。

「マリヴロンと少女」のあらすじ

意気消沈している一人の少女。音符を持っていることから音楽を志しているようです。

とそこへやって来たのは著名な歌い手マリヴロン。

救いを求める少女。

そんな少女にマリヴロンはどんな言葉を投げかけるのでしょう。

「マリヴロンと少女」を読み込んでいきましょう。

冒頭で、少女がいる場所の様子が描かれます。

城あとのおおばこの実は結び、赤つめ草の花は枯れて焦茶色になって、畑の粟は刈りとられ、畑のすみから一寸顔を出した野鼠はびっくりしたように又急いで穴の中へひっこむ。

崖やほりには、まばゆい銀のすすきの穂が、いちめん風に波立っている。

その城あとのまん中の、小さな四っ角山の上に、めくらぶどうのやぶがあってその実がすっかり熟している。

ひとりの少女が楽譜をもってためいきしながら藪のそばの草にすわる。

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

咲いているときは華やかな赤つめ草は枯れ、畑の粟は刈り取られ、すすきの穂が波立っています。

荒涼とし寒々とした心象風景のような光景です。

そんな場所に少女が座っています。しかも雨さえ降っているのです。

すさんだ少女の心情を見るようです。

やがて、

かすかなかすかな日照り雨が降って、草はきらきら光り、向うの山は暗くなる。

そのありなしの日照りの雨が霽れたので、草はあらたにきらきら光り、向うの山は明るくなって、少女はまぶしくおもてを伏せる。

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

一筋の光が差したかのような光景です。

かすかなけはいが藪のかげからのぼってくる。今夜市庁のホールでうたうマリヴロン女史がライラックいろのもすそをひいてみんなをのがれて来たのである。

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

まるで、希望の光が差したかのようにマリヴロンがやってきます。

少女の心を、風景が見事に表現しています。

少女は、言います。

「マリヴロン先生。どうか、わたくしの尊敬をお受けくださいませ。わたくしはあすアフリカへ行く牧師の娘でございます。」

少女は、ふだんの透きとおる声もどこかへ行って、しわがれた声を風に半分とられながら叫ぶ。

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

少女は、父親に連れられアフリカへ行かなければならないというのです。

「透きとおる声」が「しわがれた声」になっていることで、少女の心情に何かが起こっていることを感じさせます。

自分を卑下する少女に、マリヴロンは言います。

「あなたこそそんなにお立派ではありませんか。あなたは、立派なおしごとをあちらへ行ってなさるでしょう。それはわたくしなどよりははるかに高いしごとです。私などはそれはまことにたよりないのです。ほんの十分か十五分か声のひびきのあるうちのいのちです。」

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

私が歌うことよりも、あなたの方こそ立派な仕事をしていると諭します。

が、少女は納得しません。

「いいえ、ちがいます。ちがいます。先生はここの世界やみんなをもっときれいに立派になさるお方でございます。」

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

少女は、歌うことこそ、この世の中をよくすることだと言います。

歌こそが、芸術なんだと思っているのです。

マリヴロンは、さらに諭します。

「ええ、それをわたくしはのぞみます。けれどもそれはあなたはいよいよそうでしょう。正しく清くはたらくひとはひとつの大きな芸術を時間のうしろにつくるのです。ごらんなさい。向うの青いそらのなかを一羽の鵠

がとんで行きます。鳥はうしろにみなそのあとをもつのです。みんなはそれを見ないでしょうが、わたくしはそれを見るのです。おんなじようにわたくしどもはみなそのあとにひとつの世界をつくって来ます。それがあらゆる人々のいちばん高い芸術です。」

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

マリヴロンは、人生そのものが芸術だと言っているのです。

まだ、納得しない少女は言います。

「私を教えて下さい。私を連れて行ってつかって下さい。私はどんなことでもいたします。」

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

マリヴロンは、答えます。

「いいえ私はどこへも行きません。いつでもあなたが考えるそこに居

ります。すべてまことのひかりのなかに、いっしょにすんでいっしょにすすむ人人は、いつでもいっしょにいるのです」

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

一緒にいると言われた少女は、どんなに安心したことでしょう。

ところが・・・、

「けれども、わたくしは、もう帰らなければなりません。お日様があまり遠くなりました。もずが飛び立ちます。では。ごきげんよう。」

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

少女にしてみれば、はしごを外されたような絶望的な気持ちになるのではないでしょうか。

それが伺える場面が次に続きます。

停車場の方で、鋭い笛がピーと鳴り、もずはみな、一ぺんに飛び立って、気違いになったばらばらの楽譜のように、やかましく鳴きながら、東の方へ飛んで行く。

宮沢賢治「マリヴロンと少女」(青空文庫)

文庫本で、5ページほどの短編ですが、賢治が考えている「芸術」というものがよくわかる物語です。

そして最後に描かれるのが「別離」。身を引き裂かれるような別離を賢治が経験したことが伺われる結末です。