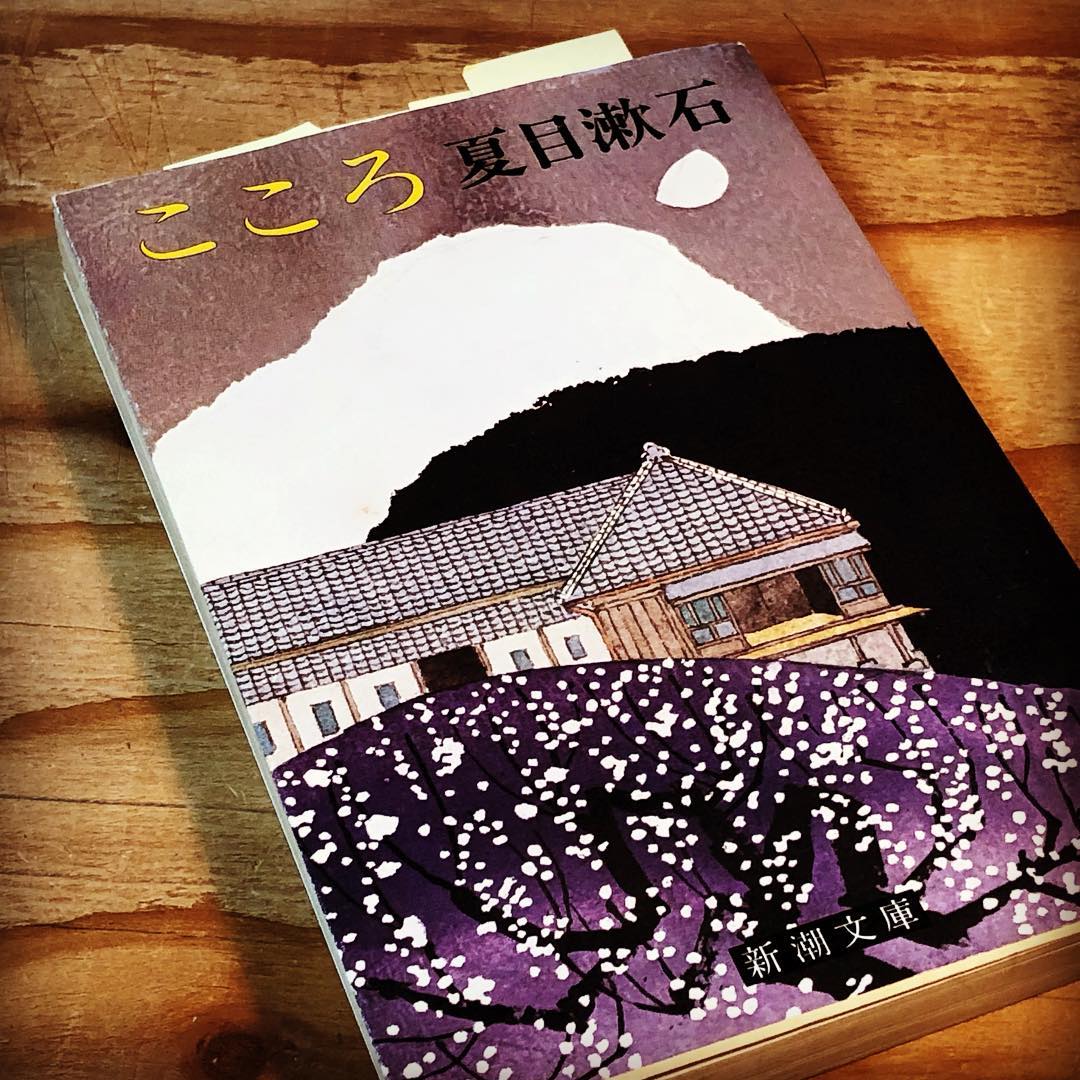

夏目漱石「こころ」は、明治の人々の「こころ」がわかる小説。

- 日本文学

掲載日: 2023年03月17日

「こころ」は、1914年(大正3年)、「朝日新聞」に連載された長編小説。

「先生と私」、「両親と私」、「先生と遺書」の三部構成になっています。

1914(大正3)年に、いろんな雑誌や、新聞に掲載された、漱石自身が書いた「こころ」の広告文があります。

自己の心を捕へんと欲する人々に、人間の心を捕へ得たる此作物を奨む。

「こころ」広告文(青空文庫)

明治の頃、近代化のために西洋の考えなどが日本中に広まってきます。

資本主義であったり、自由な恋愛、啓蒙思想などです。

その結果、人々の心には「個人主義」が芽生えます。

そんな時代の人々のエゴイズムと、それまでの倫理観との葛藤が「こころ」のテーマになっているのです。

「こころ」が書かれた経緯。

「こころ」の連載が始まった大正3年に、夏目漱石は学習院大学で講演をしています。

講演のタイトルは「私の個人主義」。

そこでは、漱石がこれまで味わった苦悩が語られています。

そして、それを乗り越えることができたのは「自己本位」の思考。

人から言われるままに動いていてはいけない、自ら動き、自己を確立する何かをつかむまで徹底的にこだわりぬけと言います。

しかし、独りよがりにならず他者の考えも認めよ、と説いています。

この考え方を著作によって説き広めると宣言しています。

つまり、それが「こころ」です。

では、なぜ、「こころ」で前述の考えをテーマにしたのでしょうか。

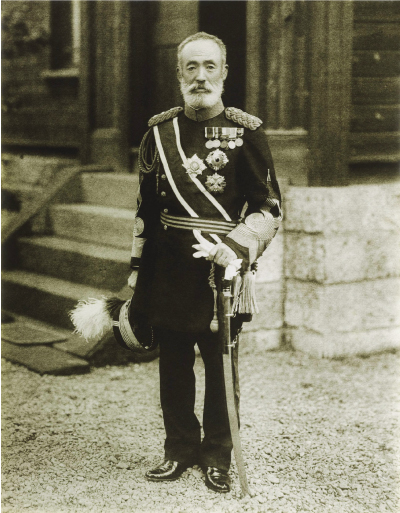

崩御した明治天皇の大喪の礼の当日、1912年9月13日に乃木希典は殉死します。

個人主義的な考えが広まり封建的な考えが払拭されつつある当時の人々は、

殉死を賛美する人々もいれば、進歩的な考え方をする若者の間では否定的な考えの人々もいました。

どちらにしても、乃木希典の殉死が、忘れかけられていた明治以前の尊い感情を思い起こさせたことは確かです。

そして、漱石もその一人です。

漱石は「こころ」を書くことで、乃木希典の殉死への批判を抑えようとしたのです。

「これからの時代に殉死を礼賛しようというのではない。近代化の良い点はわかっている。そのうえで殉死をした乃木を嘲笑することはやめよ」と言っているのではないでしょうか。

ちなみに、乃木希典は学習院大学の院長でした。

そして、学習院の文学の派閥と言えば、乃木の教育方針に批判的だった白樺派です。

乃木の死を「前近代的行為」として冷笑的で批判的な態度をとる志賀直哉や武者小路実篤ら、新世代の若者たちへの「こころ」の叫びなのです。

「こころ」は、こんな小説です。

この作品は、実に巧みな作りになっています。

書生である主人公の青年が慕う「先生」。その青年が語り部となって、「先生」とその奥さんや、親友Kとのこれまでの人生が次第に明らかになってきます。

「次第に明らかになっていく」というところがミソで、次が読みたくなってくるのです。新聞連載の作品であることを考えると、実に上手い作り方です(^◇^;)

さらに、冒頭から「先生」は、すでに故人であることがわかるのですが、それだけに、全編をやりきれない物哀しさが漂っています(^◇^;)

主役になる人物が、すでに故人となっていて、彼の人生を追体験していく形式のはしりなのかもしれませんね。

ただ・・・初夏の明るい陽気の日に読む作品ではないです(^◇^;)

冬の小雨降る陰鬱な夜に読むと、作品世界を堪能できると思います(^◇^;)

先生と私

主人公の「私」は、地方から上京している大学生。

ふとしたことで「先生」なる人物と出会います。

この章では、「私」と「先生」の出会いや、交流を通して、先生の不可解な行動が描かれていきます。

毎月、欠かさずに墓参りをする先生、しかし、誰のお墓なのかは教えてくれない。

奥さんはいるのだが、先生は仕事をしてはいない。

そして、その先生はすでに亡くなっているというのです。

冒頭、私と先生が出会った際、

「先生はひとりの西洋人を連れている」とあります。

「夢十夜」を読まれた方は、ピンとくるのではないでしょうか。

漱石の作品で「西洋人」が出てくると、「西洋化」を暗示していることがあります。

これだけで、「先生」なる人物が「明治」という時代を表現しているということが解ります。

さらに、私を含め、登場人物には名前がありません。

先生の妻の名前だけが「静」となっています。

私や先生は代名詞ゆえに、「静」という名前が際立つようになっていませんか?

そこには、理由があります。

乃木希典の妻の名前が「静子」なのです。

「先生」は、明治という時代であり、乃木希典でもあるのではないでしょうか。

先生は言います。

自由と独立と己とに充ちた現代に生れた我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならないでしょう

「こころ」(青空文庫)

上から教えられたまま生きていればよかった封建的な時代が終わり、これからの新しい時代、大正での「自己本位」に生きる辛さを語っているのです。

両親と私

病床にある父の経過がよくないという知らせを受け、実家へ戻る「私」。

この章では、私と実家の家族との様子が描かれます。

こんな文章があります。

鞄の中から卒業証書を取り出して、それを大事そうに父と母に見せた。

「こころ」(青空文庫)

証書は何かに圧し潰されて、元の形を失っていた。父はそれを鄭寧に伸した。

「私」が、もはや新しい価値観の時代、「大正」を生きていることが伺えます。

そんな中、大事件が起こります。

それは明治天皇のご病気の報知であった。新聞紙ですぐ日本中へ知れ渡ったこの事件は、一軒の田舎家のうちに多少の曲折を経てようやく纏まろうとした私の卒業祝いを、塵のごとくに吹き払った。

「こころ」(青空文庫)

そして、崩御を迎え、乃木希典は殉死するのです。

先生と遺書

先生から、本のように分厚い大量の手紙を受け取った私は不信を感じ、発作的に電車に飛び乗り東京を目指します。

ここから、電車内で先生からの手紙を読んでいくことになります。

そこには、先生のこれまでの不審な行動の裏に何が起こっていたかが克明に記されていました。