朗読コンテンツ11-夏目漱石「夢十夜」-第五夜(敗軍の将が女を待つ話)は、漱石が果たせなかった夢を描いている。

- 日本文学

掲載日: 2023年01月07日

「夢十夜」とは。

「夢十夜」は、1908年(明治41年)に『朝日新聞』に連載された連作短編小説。

朗読にピッタリの長さの作品です(;^_^A 作家の人生をありのままに描く「自然主義文学」とは異なり、 リアルな「作り物」を旨としている漱石らしく、実に不思議なお話。

そして、ただの空々しい幻想的な物語ではなく、生き生きとしたリアリズムにあふれています。

今回お届けする朗読は、夏目漱石「夢十夜」の第五夜です。

「夢十夜」第五夜を解説します。

神代の昔のこと。敵の大将の前に引き据えられた敗軍の将が、

処刑される前に愛する女に会いたい、今少し待ってほしいと懇願する話です。

冒頭で敵の大将の様子が書かれています。

その頃の人はみんな背が高かった。そうして、みんな長い髯を生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を釣るしていた。弓は藤蔓の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけてない。極めて素樸なものであった。

「夢十夜」(青空文庫)

一方、敗軍の将である自分の様子はと言うと、

自分は虜だから、腰をかける訳に行かない。草の上に胡坐をかいていた。

「夢十夜」(青空文庫)

決して抗うことのできない様子が描かれています。

これは、漱石にとってどんなものなのでしょうか。

明治政府であり、世間の耳目が、あてはまるような気がします。

敵の大将は、言います。

大将は篝火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、捕虜にはだれでも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬと云うと屈服しないと云う事になる。自分は一言死ぬと答えた。

「夢十夜」(青空文庫)

自分の運命は自分で決めろと言われています。

個人主義を貫くのかどうかです。漱石は、ここで即答しています。

個人主義で行く、と。

さらに敗軍の将はこう言います。

その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に逢いたいと云った。大将は夜が開けて鶏が鳴くまでなら待つと云った。鶏が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鶏が鳴いても女が来なければ、自分は逢わずに殺されてしまう。

「夢十夜」(青空文庫)

ところが・・・、

女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が宙で鳴るほど早く飛んで来る。女の髪は吹流しのように闇の中に尾を曳いた。それでもまだ篝のある所まで来られない。

「夢十夜」(青空文庫)

すると真闇な道の傍で、たちまちこけこっこうという鶏の声がした。女は身を空様に、両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足の蹄を堅い岩の上に発矢と刻み込んだ。

こけこっこうと鶏がまた一声鳴いた。

女はあっと云って、緊めた手綱を一度に緩めた。馬は諸膝を折る。乗った人と共に真向へ前へのめった。岩の下は深い淵であった。

蹄の跡はいまだに岩の上に残っている。鶏の鳴く真似をしたものは天探女である。この蹄の痕の岩に刻みつけられている間、天探女は自分の敵である。

果たして、女は会いにやってくるのだが、結局望は叶わなかったのです。

漱石は、生涯一人の女性と添い遂げ、文豪にしては珍しく、他の女性とのスキャンダルらしきものは皆無です。

天探女という、世間の耳目が邪魔をしたという解釈はどうでしょう。

「草枕」には、世間の耳目を「探偵」と呼び、辟易した様子が描かれています。

この物語は、いろんな解釈ができます。

読書会で、いろんな方の意見を聞きたいですねぇ。

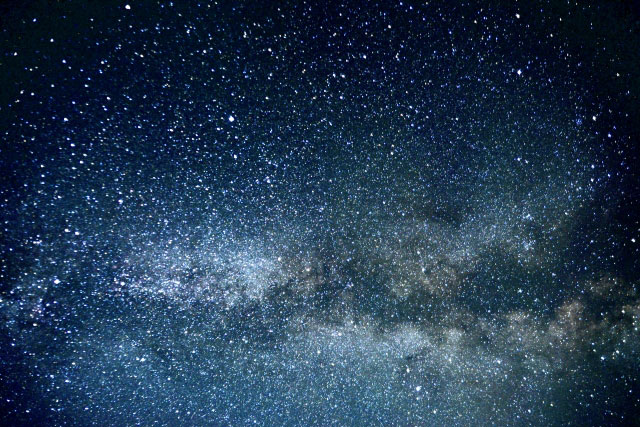

そんな不思議な物語を朗読と映像で表現してみました。