上田秋成「雨月物語-青頭巾」は、「執着」する心の是非が問われる物語です。

- 日本文学

掲載日: 2024年09月01日

「雨月物語」は、江戸時代後期の1776年(安永5年)に出版された作品。

9編の短編からなる幻想的な怪異小説集です。

「青頭巾」は、その第5話として登場します。

「青頭巾」のあらすじ

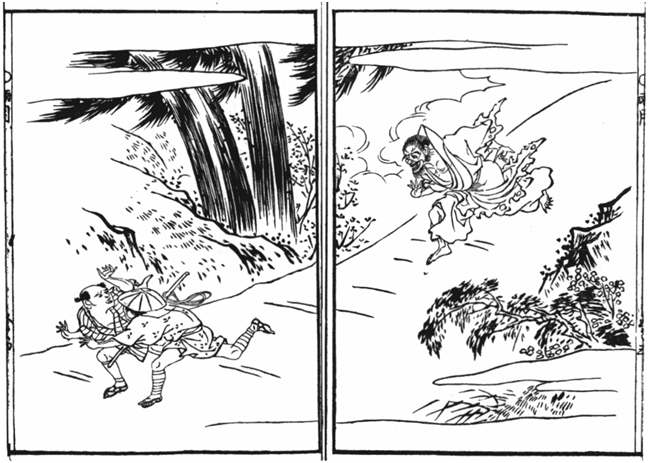

快庵禅師という徳の高い禅僧が旅の途中で、村人から「鬼」と間違われる。

その理由を尋ねると、その村にある寺の住職が人を食らう鬼となって村人を襲うことがあるという。

それで、同じ僧侶の服装をしている禅僧を鬼と間違えたというのである。

その話を聞いた禅僧は、その寺を訪ねていく。

そこで禅僧が見たものは何か・・・。というとても不思議なお話です。

「青頭巾」を読み込んでいきましょう。

まずは冒頭で、奇異な体験をすることになる禅僧がどんな人物かが語られます。

昔、快庵禅師という仏徳高い聖僧がいらっしゃった。幼少より禅宗の本旨をあきらかにされて、つねにその身を諸国行脚の修行にゆだねて暮らしておられた。

上田秋成「雨月物語(現代語訳)」(青空文庫)

快庵禅師は、実在の人物です。

1422年(応永29年)生まれということから、物語の時代背景は15世紀、室町時代ということがわかります。

ある年のこと。修行を終えた折に旅に出て下野の国(今の栃木県)の富田という村に立ち寄ります。

ある家の前に立ち、宿を所望したところ、

田畑から帰ってきた男たちが、夕暮の薄闇の中に、この僧が立っているのを見て、たいへんおびえたようなようすをして、「山の鬼がきたぞ。みんな出てこい」と、大声でわめいた。この声を聞いて、家の中でも急にさわぎはじめ、女子供は泣き叫び、ころげまわって、目につかぬ物かげや片隅にかくれた。

上田秋成「雨月物語(現代語訳)」(青空文庫)

なぜか、「鬼」と間違われたのです。

家の中から出てきた主人は、一目見て旅の僧だと判り、事情を説明します。

その村にある寺の住職(阿闍梨)が人を食らう鬼となって村人を襲うことがあるというのです。それで同じ僧侶の服装をしている禅僧を鬼と間違えたわけです。

阿闍梨ということは、禅宗の僧ではなく古来よりある宗派、真言宗の僧だということがわかります。

なぜ、鬼となってしまったかはぜひ本文を読んでみてください。

すさまじいですよ。

かくして、村人が困っている様子をそのままにしておくわけにもいかず、禅僧は件の寺へ行くことにします。

寺へ行ってみると果たしてやせこけた僧がいました。

鬼畜にまで落ちぶれた自分の境遇を嘆く僧。

「御僧はまことに生き仏です。私のおちいったこんなあさましい悪業

を、すぐにでも忘れられる道理をお教え下さい」といった。禅師は、「その方が、私の教えを聞くというのならば、ここへくるがよい」といって、縁側の前のたいらな石のうえに、この僧をすわらせて、自分のかぶっておられた紺染の頭巾をぬいでこの僧の頭にかぶらせ、証道歌

の二句を解いてみよとお授けになった。上田秋成「雨月物語(現代語訳)」(青空文庫)

この二句とは、何を意味しているかというと、悟りを開くための禅の公案です。

その方、この場を去らずに、じっくりとこの二句の真意を探求せよ。真意が解けたときは、おのずから本来身にそなわっていた仏心にめぐりあうことができるであろう」と、ねんごろに教えさとして、山を下られたのであった。

上田秋成「雨月物語(現代語訳)」(青空文庫)

その一年後のことです。

ふたたびこの村を訪れた禅僧は、寺を訪ねてみます。

すっかり荒れ果てた寺がそこにはありました。

そして・・・、

雑草がからみあい、薄

が一面に靡き伏しているなかに、蚊のなくほどの細い声で、なにをいっているのかはっきりと聞きとれないように、ぶつぶつとつぶやいていた。耳をすますと、とぎれとぎれに唱える言葉は、例の証道歌の二句であった。

上田秋成「雨月物語(現代語訳)」(青空文庫)

真言宗は、密教であり、厳しい修行を旨としています。そして、現生のうちに悟りを開くことを目指すのです。「即身成仏」です。

また、「真言」ということで、経を突き詰めていきます。

禅師は、この男をじっとごらんになっていたが、やがて禅杖をとりなおすと、「作麼生

、なんの所為

ぞ」と一喝して、その男の頭を撃ちすえられた。すると、氷が朝日にてらされてたちまち消えてしまうように、この男の姿はたちまち消えうせ、あとにはただ、かの青頭巾と骨だけが、草葉の上にのこされただけであった。

上田秋成「雨月物語(現代語訳)」(青空文庫)

この阿闍梨は、即身成仏すなわち「生き仏」になったのでしょうか。

一方、旅の僧は禅宗の僧。執着を捨てよ、と引導を渡したのです。

禅宗が広まったのは江戸時代に入ってからです。

真言宗に比べれば比較的新しい宗派となります。

阿闍梨が貫いた「直く逞しき精神」をよしとするのか、はたまた禅僧の説く「執着を捨てた精神」を良しとするのか。

答えは我々読者に委ねられているのではないでしょうか。