国木田独歩「忘れえぬ人々」は、まるで映画でも見ているかのような素晴らしい構成の傑作です。

- 日本文学

掲載日: 2022年10月09日

「忘れえぬ人々」は、1898年(明治31)に雑誌「国民之友」に掲載された短編小説。

国木田独歩が作家活動を始めた、ごく初期の頃の作品です。

この頃、国木田独歩は、大分県の佐伯市から東京に戻っています。

「忘れえぬ人々」のあらすじ。

無名の文学者が、旅先の宿屋で出会った画家の青年に、これまで出会ってきた忘れることのできない人々の思い出を語って聞かせるというお話。

フランスの文豪バルザックの作品のように、市井の人々の様子をリアルに描いている作品です。

「忘れえぬ人々」を解説します。

この作品を読んで、まず驚かされるのは、今年発表された小説だと言われても何の違和感もなく読める文章。実に読み易いのです。

よく考えても見てください。国木田独歩は明治末期に作品を残した作家です。泉鏡花や夏目漱石と時を同じくしているのです。この文章の読み易さは、尋常ではありません(;^_^A

ということを踏まえて読み込んでいきましょう。

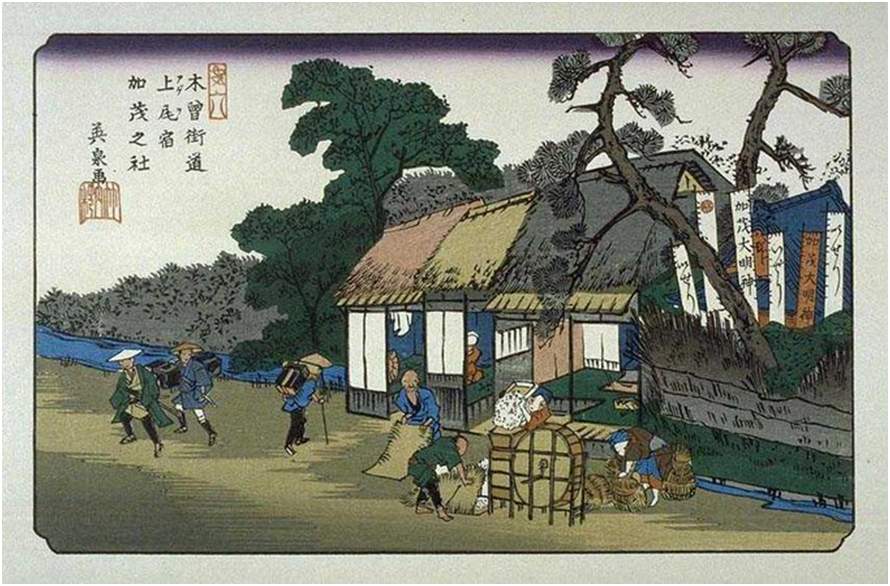

まずは、冒頭。作品の舞台となる場所の描写から。

多摩川

の二子

の渡しをわたって少しばかり行くと溝口

という宿場がある。その中ほどに亀屋

という旅人宿

がある。ちょうど三月の初めのころであった、この日は大空かき曇り北風強く吹いて、さなきだにさびしいこの町が一段と物さびしい陰鬱

な寒そうな光景を呈していた。昨日

降った雪がまだ残っていて高低定まらぬ茅屋根

の南の軒先からは雨滴

が風に吹かれて舞うて落ちている。草鞋

の足痕

にたまった泥水にすら寒そうな漣

が立っている。

国木田独歩「忘れえぬ人々」(青空文庫)

寒々とした様子が目に浮かぶようです。特に「草鞋の足痕にたまった泥水にすら寒そうなさざなみが立っている。」という箇所がいいですねぇ。

続いて、宿屋の中の様子が描かれます。

旅人宿

だけに亀屋の店の障子

には燈火

が明

く射

していたが、今宵

は客もあまりないと見えて内もひっそりとして、おりおり雁頸

の太そうな煙管

で火鉢

の縁

をたたく音がするばかりである。

国木田独歩「忘れえぬ人々」(青空文庫)

と、そこへ、

突然に障子をあけて一人の男がのっそり入ッて来た。長火鉢に寄っかかッて胸算用に余念もなかった主人が驚いてこちらを向く暇もなく、広い土間を三歩ばかりに大股に歩いて、主人の鼻先に突ったッた男は年ごろ三十にはまだ二ツ三ツ足らざるべく、洋服、脚絆、草鞋の旅装で鳥打ち帽をかぶり、右の手に蝙蝠傘を携え、左に小さな革包を持ってそれをわきに抱いていた。

『一晩厄介になりたい。』

国木田独歩「忘れえぬ人々」(青空文庫)

まるで映画でも見ているかのように、光景が目に浮かんできませんか?

実に見事な文章構成です。

そしてこの後、客の男と宿の主人とのやり取りがユーモラスに描かれていきます。

主人の言葉はあいそがあっても一体の風つきはきわめて無愛嬌である。年は六十ばかり、肥満った体躯の上に綿の多い半纒を着ているので肩からじきに太い頭が出て、幅の広い福々しい顔の目じりが下がっている。それでどこかに気むずかしいところが見えている。しかし正直なお爺さんだなと客はすぐ思った。

客が足を洗ッてしまッて、まだふききらぬうち、主人は、

『七番へご案内申しな!』

と怒鳴ッた。それぎりで客へは何の挨拶もしない、その後ろ姿を見送りもしなかった。主人の言葉はあいそがあっても一体の風つきはきわめて無愛嬌である。年は六十ばかり、肥満った体躯の上に綿の多い半纒を着ているので肩からじきに太い頭が出て、幅の広い福々しい顔の目じりが下がっている。それでどこかに気むずかしいところが見えている。しかし正直なお爺さんだなと客はすぐ思った。

客が足を洗ッてしまッて、まだふききらぬうち、主人は、

『七番へご案内申しな!』

と怒鳴ッた。それぎりで客へは何の挨拶もしない、その後ろ姿を見送りもしなかった。

国木田独歩「忘れえぬ人々」(青空文庫)

宿屋の主人の描写は、さらに続きます。

真っ黒な猫が厨房の方から来て、そッと主人の高い膝の上にはい上がって丸くなった。主人はこれを知っているのかいないのか、じっと目をふさいでいる。しばらくすると、右の手が煙草箱の方へ動いてその太い指が煙草を丸めだした。

『六番さんのお浴湯がすんだら七番のお客さんをご案内申しな!』

膝の猫がびっくりして飛び下りた。

『ばか! 貴様に言ったのじゃないわ。』

猫はあわてて厨房の方へ駆けていってしまった。

国木田独歩「忘れえぬ人々」(青空文庫)

この後も、宿屋の主人のユーモラスな描写は続きます。

どうしてそこまで主人を描き続けるのか。これは最後に理由がわかりますのでお楽しみに(;^_^A

さて、主人の描写が終わり、こんな文章が挟み込まれます。

店の障子が風に吹かれてがたがたすると思うとパラパラと雨を吹きつける音が微かにした。

『もう店の戸を引き寄せて置きな、』と主人は怒鳴って、舌打ちをして、

『また降って来やあがった。』

と独言のようにつぶやいた。なるほど風が大分強くなって雨さえ降りだしたようである。

春先とはいえ、寒い寒い霙まじりの風が広い武蔵野を荒れに荒れて終夜、真っ闇な溝口の町の上をほえ狂った。

国木田独歩「忘れえぬ人々」(青空文庫)

この文章があることで、時の経過が表現できるのです。

これはまるで映画の場面転換のようではないですか。

もう、唸ってしまうほどの巧みな構成です。

というわけで、場面は変わり・・・、

七番の座敷では十二時過ぎてもまだランプが耿々

と輝いている。亀屋で起きている者といえばこの座敷の真ん中で、差し向かいで話している二人の客ばかりである。

国木田独歩「忘れえぬ人々」(青空文庫)

宿で、隣同士の部屋になった縁で言葉を交わす無名の文学者と、無名の画家。

文学者の持参した原稿には

これまで出会った「忘れえぬ人々」が描かれています。

これを、文学者が、語っていくのです。

では、「忘れえぬ人々」とは、どういう人かというと、

文学者曰く、

「親とか子とか、または朋友知己そのほか自分の世話になった教師先輩のごときは、つまり単に忘れ得ぬ人とのみはいえない。

忘れてかなうまじき人といわなければならない、

そこでここに恩愛の契りもなければ義理もない、ほんの赤の他人であって、

本来をいうと忘れてしまったところで人情をも義理をも欠かないで、

しかもついに忘れてしまうことのできない人がある」

つまり、覚えていなくてもいい赤の他人の中には

ついつい忘れることができないような人がいる、というわけです。

これは、まさに独歩が他の作品で描いている人々そのもののようです。

この物語の文学者とは、国木田独歩自身なのでしょうか。

さて、この作品の最後の二行。

これを読むと、あなたは思わず膝を打つことになるでしょう(;^_^A