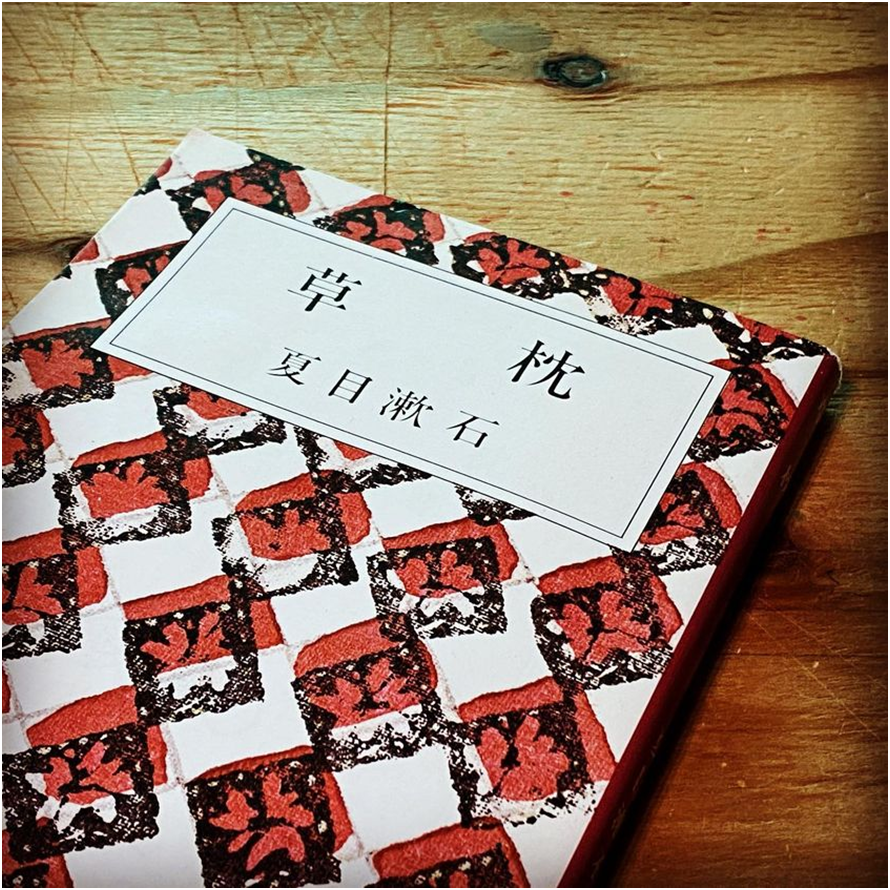

夏目漱石「草枕」は、芸術論が随所に出てくる難解な小説です。

- 日本文学

掲載日: 2021年09月01日

「草枕」は、明治38年(1906年)に、文芸誌「新小説」発表された作品。

「吾輩は猫である」(1905年)、「坊ちゃん」(1906年)に、続いて発表された初期の頃の作品です。

漱石が、友人と訪れた熊本県の小天温泉での体験を基にしています。

主人公はひとりの画家。

彼の名前は最後まで出てきません。

一人語りが最後まで続くからです。

この画家が温泉場の宿に滞在した際に遭遇した出来事を描いています。

「草枕」とは、どんな作品か。

「草枕」を読み始める前に、この作品はいったいどんな意図で書かれたものかを知っておいた方がいいかもしれません。

「草枕」を、漱石自身が解説した文章があります。題して「余が草枕」。

一体、小説とはどんなものか、定義が一定してゐるのか知らん。

「余が草枕」

普通に小説と称するものの目的は、必ずしも美しい感じを土台にしてゐるのではないらしい。

汚なくとも、不愉快でも一切無頓着のやうである。

唯だ世の中の人間はこんなものである、世の中にはこの位汚いことがある、こんな弊がある、人は此くまでに恐ろしいものであるといふことが、読者に解りさへすればよいものらしい。

これは、当時の小説の主流であった「自然主義文学」のことを言っているのでしょう。

日本での「自然主義文学」は、包み隠すことなく、自らの人生を赤裸々に描き出すことを旨としていました。

つまり、書き手自らが感情的に筆を進めているのです。

そういうものを漱石は良しとしていません。

さらにこう続けます。

即ち、だから人間は働かねばならぬ。正直でなければならぬ。悪い者には抵抗して行かねばならぬ。

「余が草枕」

世の中は苦しいけれども忍ばなければならぬ。物事は齟齬して失望落胆は頻りに到るが、常に希望をもって進んで行かねばならぬ、と、

要するに、世の中に立って、如何に生きるかを解決するのが主であるらしい。

もし、仮りに、これのみが今の小説であるとすれば美を描くといふ主意はいらぬわけだ。

「人生をいかに生きるか」を伝えるのが小説の目的ならば、「美」を描く必要はないのだろうと言っています。

真実さえ伝えればいいのだろうと、皮肉たっぷりに言っています(;^_^A

では、「草枕」は、どんな風に書いたかというと・・・、

けれども、文学にして、苟も美を現はす人間のエキスプレッションの一部分である以上は、文学の一部分たる小説もまた美くしい感じを与へるものでなければなるまい。

「余が草枕」

私の『草枕』は、この世間普通にいふ小説とは全く反対の意味で書いたのである。

唯だ一種の感じ、美くしい感じが読者の頭に残りさへすればよい。

漱石は、当時主流だった「自然主義文学に」異を唱え、「美しいもの」を伝えようとしたのです。

では、どんな風にしたかというと・・・。

『草枕』は、一種変った妙な観察をする一画工が、たまたま一美人に邂逅して、之を観察するのだが、此美人即ち作物の中心となるべき人物は、いつも同じ所に立ってゐて、少しも動かない。

「余が草枕」

それを画工が、或は前から、或は後から、或は左から、或は右からと、種々な方面から観察する、唯だそれだけである。

それゆえ、美術や、書、お茶湯などなど、果ては、羊羹に至るまで、様々な「美しきもの」が、しつこいくらいの文章で描き出されています。

そして、どのように描くかというと、「非人情」に描くのです。

私の作物は、ややもすれば議論に陥るといふ非難がある。が、私はわざとやツてゐるのだ。

「余が草枕」

もしもそれが為めに、読者に与へるいい感じを妨げるやうではいけないが、これに反して、却って之れを助けるやうならば、議論をしようが、何をしようが構はぬではないか。

要するに、汚ないことや、不愉快なことは一切避けて、唯だ美くしい感じを覚えさせさへすればよいのである。

漱石は、敢えて多くの言葉を使って、「美しきもの」を議論しているのです。

というわけで、難解な芸術論の始まりです。

1章–漱石の芸術論の幕開きです。

今の生活に嫌気がさした一人の画家が山奥の温泉地にやってくるところから話が始まります。

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。

意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」

という書き出しは、この作品を読んだことがない人でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

が、なかなか厄介なパートです。

というのも、漱石の芸術論が随所に描かれているからとても難解なのです。

おまけにお話がなかなか進まない(;^_^A

違った本を読み始めたのかな?と思ってしまうこと必至です(;^_^A

では、どんなことが描かれているか見ていきましょう。

とてもユニークな構成。

山道を歩きながら主人公の画家は、あれこれ、考えます。

ここが、漱石の芸術についての考え方、評論になっています。

考えながら歩いていると、座りの悪い石を踏んでしまって、転びそうになり、ハタと我に帰る。周りの景色を見る。

そしてまた考え始める。

で、雲行きが怪しくなって雨が降りはじめたので、ハタと我に帰る。

こんな面白い構成になっています。

第一章の意味

第一章は難解ですが、とても重要なことが書かれています。

なぜ、主人公の画家は山路を歩いているのか。それは以下の理由からなのです。

淵明、王維の詩境を直接に自然から吸収して、すこしの間でも非人情の天地に逍遥したい

「草枕」青空文庫

俗なことを忘れて、無心に自然の美しさを見ている淵明や王維のように、散策してみたい。

というのです。

そして、こうも言います。

「草枕」青空文庫

これから逢う人物を、百姓も、町人も、村役場の書記も、爺さんも婆さんも

――ことごとく大自然の点景として描き出されたものと仮定して取こなして見よう。

心理作用に立ち入ったりしては俗になる。

これから描く2章以降をどのような立ち位置で描いていくかを宣言しているのです。

景色を、あれこれ詮索せずに、一幅の絵として観るように、一巻の詩として読むように楽しもうというわけです。

漱石は、これを称して「非人情」と言います。

ただ、果たしてそううまくいくかは、読んでからのお楽しみですが・・・。

さて、なぜ我々に芸術というものが必要なのかを漱石はこう説きます。

世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、くつろげて、

「草枕」青空文庫

束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。

ここに詩人という天職が出来て、ここに画家という使命が降る。

あらゆる芸術の士は人の世をのどかにし、人の心を豊かにするが故に尊とい。

住みにくき世から、住みにくき煩いを引き抜いて、ありがたい世界をまのあたりに写すのが詩である、画である。あるは音楽と彫刻である。

つまり、住みにくい世の中を住みやすくするのが芸術の本分だと言います。

さぁ、漱石の言うところの芸術がどんなものか、これからの物語で具体的に語られていくわけです。

2章–投宿先への予兆を記す。

立ち寄った茶店で、今晩より投宿する宿の娘の身の上話を聞かされる主人公。

そこへ、源さんという馬子がやってきて茶店のおばあさんに話しかける。

「そうさ、鍛冶町を通ったら、娘に霊厳寺の御札を一枚もらってきておくれなさい」

「草枕」青空文庫

「はい、貰ってきよ。一枚か。――御秋さんは善い所へ片づいて仕合せだ。な、御叔母さん」

「ありがたい事に今日こんにちには困りません。まあ仕合せと云うのだろか」

「仕合せとも、御前。あの那古井の嬢さまと比べて御覧」

「本当に御気の毒な。あんな器量を持って。近頃はちっとは具合がいいかい」

「なあに、相変らずさ」

「困るなあ」と婆さんが大きな息をつく。

「困るよう」と源さんが馬の鼻を撫なでる。

読者は、不穏な空気を感じてくることでしょう。

画家も同じです。

「草枕」青空文庫

しばらくあの顔か、この顔か、と思案しているうちに、

ミレーの描いた、オフェリヤの面影が忽然と出て来て、高島田の下へすぽりとはまった。

それは、オフェリヤが合掌して水の上を流れて行く姿・・・。

いやがおうにも、儚げな運命が感じられてしまいます。

オフェリヤは、「ハムレット」の恋人。

復讐の一念にあるハムレットに父親を殺され、錯乱した挙句、川で溺死してしまうのです。

これを読んでいるうちに、読者は否が応でも、宿の娘にただならぬ身の上を想像してしまいます。

3章–芸術論、再び。

投宿先、深夜のこと。

障子越しに庭から聞こえてくるかすかな歌声。

真夜中の1時過ぎである。

なぜこんな夜中に、と気になって寝付けず思案を巡らす画家。

ここから、また難解な芸術論が始まります(;^_^A

四角な世界から常識と名のつく、一角を磨滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう。

「草枕」青空文庫

怖いものを怖いと思わずにそのまま見ることで詩になる、絵になる。

すなわち「非人情」です。

四角四面の世の中から、一角、すなわち「怖いと思う気持ち」を捨てることこそ、芸術であると言っているのでしょうか。

ただ、結構あれこれ考え過ぎているようで、

とても高みから見ているようには見えないのですが・・・。

画家は言います。

余が今見た影法師も、ただそれきりの現象とすれば、誰が見ても、誰に聞かしても饒に詩趣を帯びている。

「草枕」青空文庫

――孤村の温泉、

――春宵の花影、

――月前の低誦、

――朧夜の姿

――どれもこれも芸術家の好題目である。

この好題目が眼前にありながら、余は入らざる詮義立をして、余計な探りを投げ込んでいる。

せっかくの雅境に理窟の筋が立って、願ってもない風流を、気味の悪わるさが踏みつけにしてしまった。

こんな事なら、非人情も標榜する価値がない。

もう少し修行をしなければ詩人とも画家とも人に向って吹聴する資格はつかぬ。

3節まで読んできて、ハタと思いました。

やけに難しい言い回しをしているのですが、これには意図があるような気がするのです。

画家は、高尚な言葉で「非人情」だの「余裕を持って」などと芸術論を巡らせてはいますが

まるで実践かなわずです(;^_^A

ここに「滑稽」があるのではないでしょうか。

もう一つ思いました。

画家は、「非人情」を云々と、やたら物言いが多い割には、実行が伴わずにあれこれ詮索しています。

まるで、言うのは簡単だけどいざ実行するとなるとなかなかそうはいかんもんです、と言っているよう。ここに漱石のユーモアがあるのでしょうか。

4章–宿での「那美」との交流

さぁ、いよいよ宿の若女将「那美」との交流が始まります。

これまでは難解な芸術論が続いていますが

時折、息抜きのごとく会話が描かれています。

たとえば、朝餉での下女との会話。

「うちに若い女の人がいるだろう」と椀を置きながら、質問をかけた。

「へえ」

「ありゃ何だい」

「若い奥様でござんす」

女性が使う「ござんす」という言葉。

これが、とても風情があっていいんです。

さて、下女との会話で色んなことが解ってきます。

今、寝起きしている部屋は、本来は若女将の部屋だったとのこと。

昨晩、夢うつつで見た人影は、幻ではなく若女将であったようです。

5章–村の人たちにとっての那美という女。

画家が床屋に行って、髭を剃ってもらうのですが

親方との会話で、那美が村の人たちからどんな風に見られているのかがわかってきます。

どうやらとんでもない変わり者の女と思われているようです。

6章–自らの心象を描こうとする思案する画家。

夕暮の机に向う画家。

主人も、娘も、下女も下男も、知らぬ間まに、われを残して、立ち退のいたかと思われるほど今日はいっそう静かな様子。

一陣の春風をこんな風に表現して、寂寥感を味わっているようです。

空しき家を、空しく抜ける春風の抜けて行くは迎える人への義理でもない。

「草枕」青空文庫

拒むものへの面当てでもない。自ずから来たりて、自から去る、公平なる宇宙の意(こころ)である

あまりに静かで画家の思索も一層深まります。

「非人情」について、思索が始まるようです。

机に向かってぽかんとしている気持ちをこんな風に思っています。

わが意識の舞台に著るしき色彩をもって動くものがないから、われはいかなる事物に同化したとも云えぬ。されども吾は動いている。ただ何となく動いている。花に動くにもあらず、鳥に動くにもあらず、人間に対して動くにもあらず、ただ恍惚と動いている。

「草枕」青空文庫

私を刺激するものが周りに何もない。けれども私の心は動いている。花を見て心を動かされているのではない。鳥でもなく人間にでもない。ただ心が動いている、というのです。

余が心はただ春と共に動いていると云いたい。あらゆる春の色、春の風、春の物、春の声を打って、固めて、仙丹に練り上げて、それを蓬莱の霊液に溶といて、桃源の日で蒸発せしめた精気が、知らぬ間まに毛孔から染しみ込んで、心が知覚せぬうちに飽和されてしまったと云いたい。

「草枕」青空文庫

ただ、「春」の気配に心が動かされているようです。

画家は、この気持ちを絵にしてはどうかと思います。

とはいうものの、絵というものはおおむね対象物があってそれを描くのが普通です。

われらが俗に画と称するものは、ただ眼前の人事風光をありのままなる姿として、もしくはこれをわが審美眼に漉過して、絵絹の上に移したものに過ぎぬ。

「草枕」青空文庫

ところが、画家が描こうとするものは、自らの「気持ち」なので

具体的な対象物がないのです。

されど今、わが描かんとする題目は、さほどに分明なものではない。あらん限りの感覚を鼓舞して、これを心外に物色したところで、方円の形、紅緑の色は無論、濃淡の陰、洪繊の線を見出しかねる。わが感じは外から来たのではない、一定の景物でないから、これが源因だと指を挙あげて明らかに人に示す訳わけに行かぬ。あるものはただ心持ちである。

「草枕」青空文庫

散々思案したのですが・・・。

写生帖を机の上へ置いて、両眼が帖のなかへ落ち込むまで、工夫したが、とても物にならん。

「草枕」青空文庫

鉛筆を置いて考えた。こんな抽象的な興趣を画にしようとするのが、そもそもの間違である。

どうやらできそうにないようです(;^_^A

その後、音楽の方が良さそうだ、とか、詩の方が向いているとか、思案が続きます。

で、結局は、画家の思案をあっけなく打ち破る出来事が起こることになります(;^_^A

7章–温泉に浸かって思いを馳せる画家。

温泉の湯につかりながら

湯槽のふちに仰向けの頭を支ささえて、透き徹る湯のなかの軽き身体を、出来るだけ抵抗力なきあたりへ漂わして、画家はハタと思い至ります。

余が平生から苦にしていた、ミレーのオフェリヤも、こう観察するとだいぶ美しくなる。何であんな不愉快な所を択んだものかと今まで不審に思っていたが、あれはやはり画になるのだ。水に浮んだまま、あるいは水に沈んだまま、あるいは沈んだり浮んだりしたまま、ただそのままの姿で苦なしに流れる有様は美的に相違ない。

「草枕」青空文庫

どんな顔に描いたらいいのか思索をし始める画家。

そこへ突然の来訪者が現れます(;^_^A

8章–桃源郷に訪れる現実。

御茶の御馳走になる画家。

相席するは、宿の老主人。観海寺の和尚大徹。それに20代の若い男。

この節では、お茶のこと、書のことが見事な文章で描かれていきます。

濃く甘く、湯加減に出た、重い露を、舌の先へ一しずくずつ落して味わって見るのは閑人適意の韻事である。普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違だ。舌頭へぽたりと載せて、清いものが四方へ散れば咽喉へ下るべき液はほとんどない。ただ馥郁たる匂が食道から胃のなかへ沁み渡るのみである。歯を用いるは卑しい。水はあまりに軽い。玉露に至っては濃かなる事、淡水の境きょうを脱して、顎を疲らすほどの硬さを知らず。結構な飲料である。眠られぬと訴うるものあらば、眠らぬも、茶を用いよと勧めたい。

「草枕」青空文庫

特に玉露を振舞うこの描写は、名文です。

多くのお茶屋さんのホームページや、包み紙、タオルなどに、この文章が引用されています。

「玉露」というぐらいですから、飲むものではないのですね(;^_^A

さて、同席している若い男の名は、久一。

日清戦争に召集されて出兵していくのです。

この夢のような詩のような春の里に、啼くは鳥、落つるは花、湧くは温泉のみと思い詰めていたのは間違である。現実世界は山を越え、海を越えて、平家の後裔のみ住み古るしたる孤村にまで逼る。朔北の曠野を染むる血潮の何万分の一かは、この青年の動脈から迸る時が来るかも知れない。この青年の腰に吊る長き剣の先から煙りとなって吹くかも知れない。しかしてその青年は、夢みる事よりほかに、何らの価値を、人生に認め得ざる一画工の隣りに坐っている。耳をそばだつれば彼が胸に打つ心臓の鼓動さえ聞き得るほど近くに坐っている。その鼓動のうちには、百里の平野を捲まく高き潮うしおが今すでに響いているかも知れぬ。運命は卒然としてこの二人を一堂のうちに会したるのみにて、その他には何事をも語らぬ。

「草枕」青空文庫

芸術家として夢の世界にいる画家と死を目前に控えた青年、幻想世界と現実が一堂に会したのです。

9章–那美に心を鷲掴みにされる画工。

画工が本を読んでいるところへ、那美が遠慮する景色もなく、つかつかと入ってくる。

何の本かと聞かれた画工は、英文で書かれた小説を那美に読んで聞かせる。

夕暮れのヴェニスで、船端にたたずむ男と女のラブロマンスの様です。

那美が訪ねます。

「それでその男と女と云うのは誰の事なんでしょう」

画工は答えます。

「誰だか、わたしにも分らないんだ。それだから面白いのですよ。

船でも岡でも、かいてある通りでいいんです。なぜと聞き出すと探偵になってしまうです」

画工はさらに続けます。

「普通の小説はみんな探偵が発明したものですよ。非人情なところがないから、ちっとも趣がない」

執筆当時、漱石は反自然主義の姿勢を貫いています。

重厚でシリアスな自然主義を良しとする文壇からの風当たりは強く、侮蔑的な意味を込めて「余裕派」と漱石の作品は揶揄されていました。

漱石の不満がちらほら見えてきたようです(;^_^A

と、そのときです。

轟と音がして山の樹がことごとく鳴る。思わず顔を見合わす途端に、机の上の一輪挿に活いけた、椿がふらふらと揺れる。「地震!」と小声で叫んだ女は、膝を崩して余の机に靠りかかる。御互の身躯がすれすれに動く。

「草枕」青空文庫

どぎまぎする画工の様子が手に取るようにわかります(;^_^A

挙句には、

「非人情ですよ」と女はたちまち坐住居を正しながら屹っと云う。

と、那美にたしなめられる始末です。

—————–

「草枕」は画家と登場人物のエピソードを通して、漱石が思う芸術論を描いていきます。

主人公が画家ということもあり絵画への想いと見せかけて

実際は「文学」への想いを描いているような気がしています。

さぁ、アナタはいったい何を感じ取ることができるでしょうか。

読み終わった後あなたの心に残るものは何でしょうか。

この作品は、読んだ後、何を感じたかを語り合うにはもってこいの作品。

課題本にして、読書会でぜひ語り合いたいものです。