ヴァージニア・ウルフの「灯台へ」は、アナタが持つ「小説」の概念を捨てて読む必要があります。

- 海外文学

掲載日: 2025年04月25日

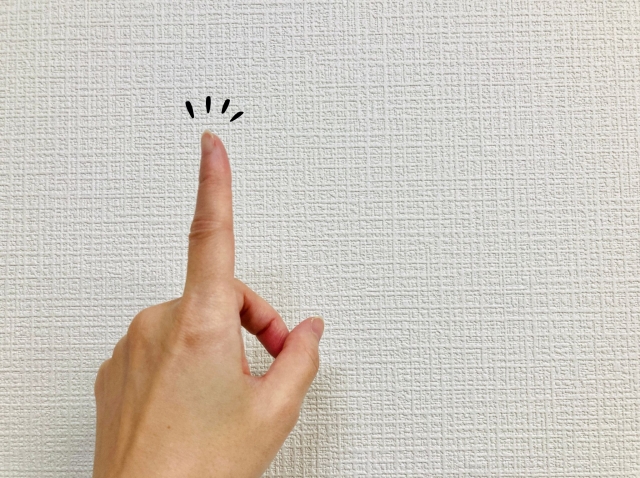

人間というものは、次から次へと雑念が湧き起こってくる生き物です。

あなたが、雑念なしでいられるのは10秒足らずです。

そんなバカな、と思ったアナタ。試しに自分の人差し指を見つめて、人差し指のことだけを考えてみてください。

指の形であるとか、色合いとか、爪が伸びているかとか。

どうです?10秒持ちました?

いつのまにか、全然別なことを考えていませんでしたか?

という具合に、人間は雑念の生き物。

次から次へと脈略なしにいろんなことが頭をよぎるのです。

この小説を読むときは、以上のことを踏まえた上で読み始める必要があります。

普通の小説を読むつもりで「灯台へ」を読み始めると、きっとあなたは挫折してしまうでしょう(;^_^A

それぐらい、この小説は異質な作品です。

ヴァージニア・ウルフの「灯台へ」が、どんな類の小説なのかを見ていきましょう・・・。

「灯台へ」は、こんな小説です。

ヴァージニア・ウルフの「灯台へ」は、1927年(昭和2年)に出版された長編小説。

ヴァージニア・ウルフの代表作です。

そして第一次世界大戦後に起こった芸術の潮流、モダニズム文学の代表的な作品です。

「灯台へ」に、ストーリーはあってないようなものです。

登場人物の雑念が、次々に沸き起こっていく様子が淡々と描かれていきます。

それゆえ、普通の小説を期待して読み始めると、何じゃこれ?となってしまいます。

見事な挫折ポイントです。

「灯台へ」のあらすじ。

「灯台へ」は、3部構成になっています。

第一部「窓」。

舞台は、スコットランドの北西部にあるブリディーズ諸島にある別荘。

別荘の主のラムジー夫人が、子供たちと灯台へ行く計画を立てています。

そして、夫人を取り巻く人々が次々に登場し、それぞれの想いが描かれていきます。

やがて、全員が揃う夕餉が開かれ、人々の想いが交差していきます。

第二部「時はゆく」。

賑やかに人々が行き交った第一部。第二部では、打って変わって人の気配が無くなっています。

時間が経過し、住む人がいないラムジー家の別荘が朽ちてゆく様が描かれていきます。

第三部「灯台へ」。

第一部から、10年後。ラムジー家の人々が再び別荘を訪れます。

そして行くことができなかった灯台へ、ついに出かけて行くのです。

「灯台へ」を解説します。

「灯台へ」は、モダニズム文学の代表的な作品です。

モダニズム文学は、戦争での非道な有様に反感した人々から沸き起こった芸術運動です。

これまで大人たちが唱えてきたモラルっていったい何だったんだ?と反感を感じたわけです。

それゆえ、これまでの芸術の表現方法をすべて否定します。

絵画の世界では、これまでは描く対象をそのまま描く、写実的な描き方が主流でしたが、それを否定します。

目に見えているものを描くのではなく、無意識の世界にこそリアルがあるということで「シュールリアリズム」が生まれます。

バージニア・ウルフも、これまでの小説の描き方を否定します。

それゆえ、「灯台へ」は、従来の小説とはまるで違う手法で書かれています。

どんなふうに書かれているかを、具体的に見ていきましょう。

第一部「窓」

この物語はこんな文章で始まります。

「そう、もちろんよ、もし明日がはれだったらばね」とラムジー夫人は言って、付け足した。「でも、ヒバリさんと同じくらい早起きしなきゃだめよ」

「灯台へ」(岩波文庫より)

主人公であるラムジー夫人が、6歳の息子ジェイムスに語り掛けています。

この後に書かれるのは、ラムジー夫人が思っていること。

息子にとっては、これだけの言葉でも途方もない喜びになったこと。

息子は夫のラムジーに似て、感受性が強いこと。

更には、成長した息子の容姿にまで思いが及びます。

そこへ、夫であるラムジー氏が通りかかります。

「でも、晴れにはならんだろう」

「灯台へ」(岩波文庫より)

ここからラムジー氏の思っていることが書かれていきます。

わしは、誰かを喜ばせるために嘘は付けない。

自分の子供ならなおさらだ。人生の厳しさを知っておくべきなのだ。

などなどなど。

「でも、晴れにはならんだろう」と言った背景にある思考が描かれていくのです。

こんな具合に、人間が想起する雑念が延々と描かれていきます。しかも脈略無く。

これは、よく考えるととてもリアルです。

実際の人間がそうですから。

このように、淡々と人々の思考が描かれるだけで、なんのドラマも出てきませんので、この第一部を読むのは、かなり骨が折れるのです。

でも、ここをじっくり読むことこそ、重要です。

字面だけを読み飛ばしてはいけません。

登場人物の想いを、しっかりイメージして読み込んでいきましょう。

そうすることで、登場人物の人となりや関係性があなたの中に染み込んでいきます。

第二部に進む前の通過儀礼のようなものなのでしょう。

それでは、第一部を読み終えたら、実際に第二部を読んでみて、皆さんで確かめてくださいね。

第二部「時はゆく」

ラムジー氏や夫人、子どもたち、そして滞在している人々が描かれてとても賑やかだった第一部。

第二部は一転して、とても静かです。

こんな文章で始まります。

「それは時がたってみないと、わからないだろうな」とテラスから中に入りながら、バンクス氏が言った。

「もう暗くて、ほとんど何も見えないよ」浜辺から戻ってきたアンドリューが言った。

「どこが海でどこが陸なのかわからないぐらい」とプルーが言う。

「灯台へ」(岩波文庫より)

皆が、外から帰ってきて家の中に入る様子が描かれています。

そして、灯りが一つ消え、二つ消え、暗闇が訪れていきます。

夜になって暗闇が訪れる様子。

それを、散文詩のような文章で描いています。第一部とはまるで違う文章です。

それは鍵穴や割れ目から忍び込み、窓のブラインドをくぐり抜け、寝室に入ってきては、こちらで水差しや水盤、あちらで赤や黄色のダリアの花瓶、その向こうではまた大きな箪笥の鋭い角やどっしりした姿を丸ごと呑み込んでいた。

「灯台へ」(岩波文庫より)

とても寂し気な雰囲気です。読者は否が応でも、不穏な空気を感じてしまうことでしょう。

その理由は、次の節で描かれています。

そこからどれくらい時がたったのでしょうか。

次の節で、時の経過が描かれています。

やがて夜が夜に続くようになる。来るべき冬は多数の夜を蓄えているようで、その疲れを知らぬ指先で、毎日平等にかつ均等に、それを配り続けていく。夜は徐々に長くなり、徐々に暗さを増し始める。

「灯台へ」(岩波文庫より)

幾日かの夜が続き、ついにこんな夜が訪れます。

今や夜は風と破壊に満ちている。木々はしなっては大きくたわみ、この葉は我先に飛び散って、芝生一面に散り敷くばかりか、溝にたまり、雨どいを詰まらせ、雨に濡れた小路にまで広く乱れ散っていく。そして海もまた、あれ騒ぎ高く波立つ。

「灯台へ」(岩波文庫より)

一体何が起こったのか。この節の最後に書かれています。

第一部をしっかり読み込んだあなたには動揺が走ることでしょう。

〇ヴァージニア・ウルフの小説「灯台へ」をモチーフにしたTシャツ、パーカーなどのグッズを絶賛発売中です。→https://suzuri.jp/bngk_com/designs/17824269