上田秋成「雨月物語-仏法僧」は勝者による史実の書き換えの恐ろしさを示唆している物語です。

- 日本文学

掲載日: 2025年10月22日

私たちの歴史を後世に「正確に」伝えること。これは、とても重要なことです。

が、果たして「正確に」伝えられているのでしょうか?

時の権力者が都合の悪いことを、故意に書き換えたりしていないのでしょうか。

もしかして、私たちが学校で教わった歴史的事実が実際に起こったことと異なっていたりしたら・・・。

「仏法僧」を読むと、そんな空恐ろしいことが浮かび上がってきます。

「雨月物語-仏法僧」は、こんな小説です。

「雨月物語」は、江戸時代後期の1776年(安永5年)に出版された作品。

9編の短編からなる幻想的な怪異小説集です。「仏法僧」は、第5話として登場します。

「雨月物語-仏法僧」のあらすじ。

時は江戸時代。主人公は伊勢の国に住む夢然という名の隠居老人。

彼は旅先の高野山の山中で野宿を余儀なくされます。深夜になって出会った、ある高貴な人々との恐怖の一夜の出来事が描かれています。

「雨月物語-仏法僧」を解説します。

舞台設定と登場人物の紹介。

まずは冒頭。物語の舞台設定や、登場人物の紹介が描かれます。

うらやすの国とよばれるこの日本は、長いあいだ穏やかに治まって、民はそれぞれの家業にいそしみ、その余暇には、春は花の下にいこい、秋はもみじの林を訪ねるというように行楽をたのしみ、はては遠く九州筑紫の名所も知らなくてはと思って、遠くまで船旅をする人が、こんどは富士や筑波の山々に行ってみたいと、ふかく心惹ひかれるのも、思えば、泰平の世の余沢として、自然のなりゆきであろう。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

民が家業にいそしみ、行楽も楽しめる穏やかな世が続いているという時期は、近代以前では徳川泰平の時代を除いてはありません。舞台は江戸時代ということがわかります。

さらに、「遠くまで船旅をする」という描写から、前作「夢応の鯉魚」で描かれた湖=水との繋がりが伺えます。そして、「こんどは富士や筑波の山々に」という描写から、この物語の舞台は、前作のモチーフである湖より一転して山になるのだなと連想させます。

前作と今作を繋ぐ橋渡しの役目をする、実に見事な書き出しです。

伊勢の国、相可という里に、拝志(はやし)氏という人がいたが、はやく家督を嗣子にゆずって、べつにこれという不幸があったわけでもないのに剃髪し、名を夢然(むぜん)とあらため、元来丈夫で持病というものもないところから、諸国をあちこちと旅行するのを老後のたのしみとしていた。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

続いては、登場人物の紹介です。

主人公は、伊勢に住む拝志(はやし)氏。彼は今では隠居し頭を丸めて夢然(むぜん)と名乗り、諸国を旅しています。

そんな折、彼はこれまで行ったことのない高野山に行ってみることにします。同行するのは息子の作之治(さくのじ)。

事の起こり。

高野山にやって来た二人は参拝を終え、宿を探します。

が、密教の修業の場である高野山では部外者に宿を貸さない決まりになっていることがわかります。

ふたりとも疲れ果てています。が、旅慣れしている夢然は覚悟を決め動じません。

「今夜、脚をいため、疲労困憊して里へ下っても、それが自分の故郷というわけでもないし、また明日の道中だってどんなことがあるかわからないのだ。この山は日本第一の霊場で、弘法大師の広大な徳はとても語りつくせないほどである。わざわざにでもここへきて、終夜、参籠祈願し、来世の安楽往生をお願いしなければならないところであるが、今夜はちょうどよい折であるから、大師廟で終夜お念仏を唱えることにしようではないか」

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

そうして二人は大師廟にやってきます。

やがて大師廟の前の灯籠堂につき、その縁側にのぼって、もっていた雨具を敷き、席をこしらえると、そこにすわって、心しずかに念仏を唱えながらも、夜がしだいにふけていくのをなんとなく心細くわびしく感じたのである。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

「夜がしだいにふけていく」・・・。怪異が起こることを示唆しています。

寝られないままに、夢然は作之治に弘法大師の徳の力を語ります。

「そもそも大師の徳の力は、霊なき土石草木にまでも霊を宿して、開山以来八百余年を経た今日にいたっても、ますますあらたかで、ますます尊いことである。大師の遺のこされた業績やめぐり歩かれた旧跡は、日本全国に多いが、その中で、この高野山こそ第一番の仏道道場である。(中略)

すべてこの山の草木といい、泉石といい、霊力をもたないものはひとつもないということである。」

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

この山のすべて、草木に至るまで、弘法大師の霊力を持たないものは一つもないというのです。

これが後の段の伏線になっていますので、このことをよく覚えていてください(;^_^A

怪異の始まり。

そんな折、大師廟のうしろの林あたりから「ブッパン、ブッパン」となく鳥の声が、聞こえてきます。

夢然は言います。

「ああ、めずらしい声を聞くものだ。いま鳴いている鳥が仏法僧というのだろう。かねがねこの山にすんでいるとは聞いていたが、たしかにその声を聞いたという人もいないのに、今夜ここに宿って、ありがたいその声を聞けたとは、まさに滅罪生善のいいしるしであろうか。あの鳥はもともと清浄の地をえらんですむということである。」

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

夢然は、ふと古の歌を思い出します。

松の尾の峰静かなる曙にあふぎて聞けば仏法僧啼く

(松尾山の峰が静かにあけてゆく曙に、峰の空を仰ぎながら耳傾けると仏法僧の声がきこえる)

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

そして、自分でも一句読んでみようと思い

「鳥の音も秘密の山の茂みかな」と、詠みあげます。

その時です。

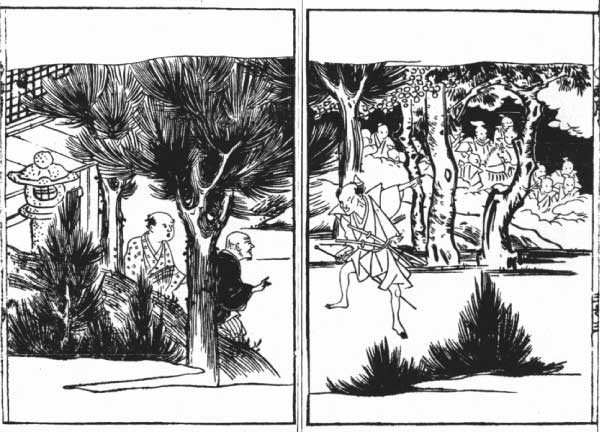

思いがけず遠く寺院の方から、先ばらいの声がいかめしく聞こえ、次第にこちらへ近づいてきた。いったいどなたがこんな夜更けに参拝なさるのだろうかと、あやしみながらもおそろしく思って、親子は互いに顔見合わせて息をころし、そちらの方ばかりじっとみまもっていると、はやくも先ばらいの若侍が、御廟橋(ごびょうば)しの橋板を荒々しく踏んで、こちらにやってくる。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

いったい誰がこんな夜更けに参詣するんだろう、と考えると二人は恐ろしくなってきます。

身を隠すふたりは、荒々しくやって来た武士に見とがめられます。

「何者だ。殿下のおいでだぞ。はやく下へおりろ」というので、二人はあわてて縁をおり、地面に平伏した。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

まもなく大勢の足音が聞こえてきます。烏帽子・直衣を召した貴人がお堂にあがると、おつきの武士四、五人が、その左右に座をしめます。

さらに大勢の武士どもがやってきて座を囲みます。どうやら、ここで宴を開く様子です。

「玉川」には毒があるという話。

宴もたけなわになり、和歌を聞きたいと貴人がいいます。法師、紹巴(じょうは)が進み出、居並ぶ人々の末座に座をしめます。

すると、一人の武士がこう尋ねます。

「この高野山は徳高き高僧がおひらきになって、土石草木のごとき霊なきものまで、仏徳をうけて霊魂をもたないものはないと聞いております。しかるに、ここを流れる玉川の水には毒があって、人がこれをのむときは毒にあたって命を落すゆえに、大師がそれをいましめるためにお詠みになった歌として、

わすれても汲みやしつらん旅人の高野の奥の玉川の水

(忘れても旅人は高野山の奥の玉川の水を汲んで飲んではいけない、毒があるからだ)というのがあると聞きつたえております。大師ほどの高徳の方が、この毒のある流れを、どうして涸らしておしまいにならなかったのでしょうか。いぶかしいことですが、貴殿はどうお考えになっていらっしゃいますか」

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

高野山を流れる「玉川」には毒を含んだ水が流れている。弘法大師ともあろう人が、なぜ毒のあるような川をそのままにしておいたのか。と問うたのです。

紹巴は、微笑をたたえて、こう答えます。

「この歌は『風雅集』におさめられております。その詞書(ことばがき)に『高野の奥の院へまいる途中にある玉川という川は、水上に毒虫が多いので、この流れを飲んではならないということを、さとしいましめておいてのちに、この歌を詠む』という意味のことがあきらかに書かれておりますから、貴殿のおっしゃるとおりです。」

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

世に伝えられている『風雅集』には、この歌が記載されています。そして、この歌の解説文には「玉川は毒を含んでいるので、飲んではならないということを諭した歌である」と記載されていると紹巴は同意します。

更に続けます。

大師は神の如き霊力をもってなにごとをも思うようになしうる方でしたから、目に見えない神を使って道なきところに道をひらき、巌をくりぬくのは土を掘るよりもたやすく、大蛇を封じこめ、化鳥(けちょう)を帰順せしめられるなど、ひとしく天下の人々が仰ぎとうとぶ立派な功績をおしめしになった。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

紹巴は言います。「あなたが言うように、弘法大師は比類なき神通力を持っています。」

そして、紹巴は、以上のことから考えると、どうもこの歌の解説は真実を伝えているとは思えないというのです。

玉川という川は諸国にあって、どの玉川を詠んだ歌も、その流れの清らかなのをほめたたえたもの。

わが国の古い言葉に、玉鬘(たまかずら)、玉簾(たまだれ)、珠衣(たまぎぬ)などというのがあり、これらはかたちのよさをほめ、清らかさをほめる言葉。それと同じように、清水をも玉水、玉の井、玉川などとほめるのです。毒のある流れに、『玉』という言葉を冠らせるはずがありません。

紹巴は、こう考えます。

この歌の意味も、これほど名高い川がこの山にあるのを、ここに参詣する人はかりにすっかり忘れていても、この流れの清らかさに心ひかれて、思わずも手にすくって飲むことであろう、というこころをお詠みになられたのであろうのを、後世の人が、毒があるという妄説につられて、この詞書をつくりあげたものかと思われます。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

この歌の本来の意味は、名高い「玉川」が高野山にあることを人々は忘れてはいるが、あまりに清い流れなので玉川とは知らずに手にすくって飲んでしまうことでしょう。と歌っているのではないかと言います。

そして、歌のことなどに疎い後世の人が、毒があるというデマを信じて、間違った解説をつけてしまったのではないかと言うのです。

そして、この歌の解釈に疑問を呈した武士を賞賛します。

歌のことなどにくらい人は、このような歌意曲解のあやまりはいくらでもしでかすものです。それにひきかえ、貴殿は歌よみでもいらっしゃらないのに、この歌の意味に疑問をもたれるとは、ほんとうにたしなみのふかいゆかしいことでございます」と、大いにその武士をほめたたえたのである。貴人をはじめ、なみいる人々も、この説が道理にかなっていると、しきりに賞讃した。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

ここで、ふと疑問に思いませんか?

なぜ、唐突に「玉川の水に毒がある」という間違った解釈がなされているというエピソードは入ってくるのか。実はこのエピソードこそ大事なのです。

どこが大事かはのちほど・・・。

貴人の正体は・・・。

このやり取りを聞いていた貴人は興が乗ってきます。

紹巴は、ふと夢然が読んでいた歌のことを思い出します。

法師は、夢然にむかって、「さっき詠んだ句をわが君に申しあげよ」という。夢然は、おそるおそる、「なにを申しましたでしょうか、いっこうに覚えておりません。どうかおゆるし下さい」という。法師は、重ねて、「秘密の山という句を詠んだではないか。殿下がおたずねになっていらっしゃるのだ。はやく申しあげよ」という。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

夢然は、いよいよおそれて、訊ねてしまいます。

「殿下と仰せられますのはどなたでいらっしゃいますか。どうしてこんな深山で夜宴をもよおされていらっしゃるのですか。どうもいよいよ不審なことでございます」

そこで、ついにこの貴人が誰なのかが明かされることになります。

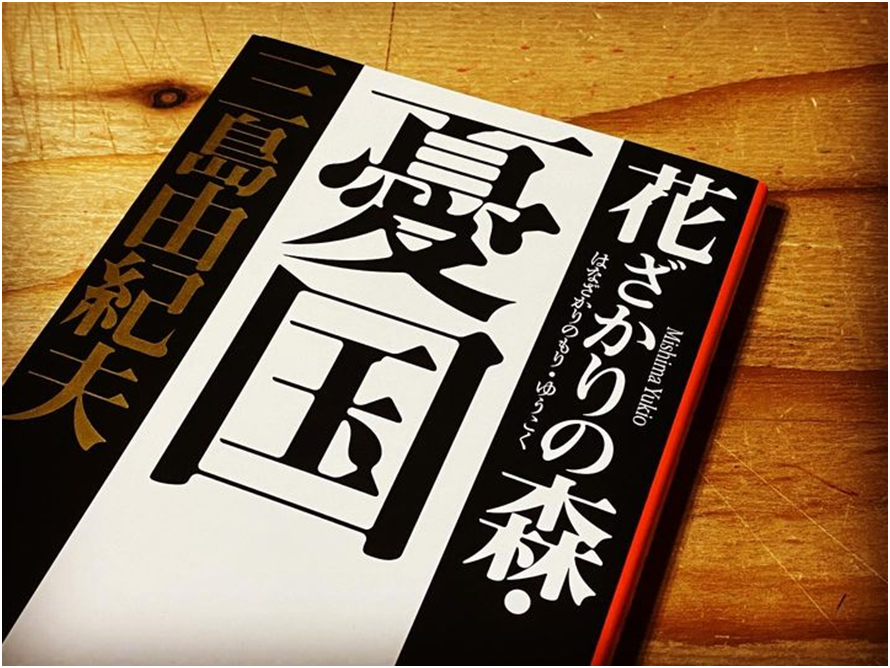

法師は、それにこたえて、「殿下と申しあげるのは、関白秀次公でいらっしゃるのだ。またここに従う人々は、木村常陸介、雀部淡路(ささべあわじ)、白江備後(しらえびんご)、熊谷大膳(くまがえだいぜん)、粟野杢(あわのもく)、日比野下野(ひびのしもつけ)、山口少雲(やまぐちしょううん)、丸毛不心(まるもふしん)、隆西入道(りゅうさいにゅうどう)、山本主殿(やまもととのも)、山田三十郎、不破万作の面々めんめんで、かくいうそれがしは紹巴法橋(じょうはほっきょう)である。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

貴人は、豊臣秀次公だったのです。

これを聞いた夢然は震えあがります。

夢然はこれをきくと、もし頭に髪があったならば、一瞬にしてその毛髪がふとくなるかと思うほど恐怖におののき、肝も魂も身をはなれて宙にうくような心地がして、ふるえます。

上田秋成「雨月物語-仏法僧」(青空文庫より)

どうして、夢然が震え上がったのか。

それは、秀次公の悲劇を知っているからです。

秀次公の悲劇とは。

秀次公は、豊臣秀吉の甥にあたる人物。秀吉の姉である瑞竜院日秀の長男です。

子のいなかった秀吉は、跡継ぎにするため、秀次を養子に迎えます。

そしてめでたく秀次は家督を相続することになります。

ところが・・・。

その後、秀吉に実の子である秀頼が誕生します。

邪魔者となった秀次は強制的に出家させられて高野山青巌寺に幽閉されます。その挙句、切腹を命じられ、山本主殿、山田三十郎、不破万作など家臣もまた殉死します。

それだけではありません。秀次の妻子はおろか、側室・侍女・乳母ら39名全員、京都の三条河原で打ち首になってしまうのです。

急転直下とはこのこと。いったいこんな残酷なことがなぜまかり通ってしまったんでしょうか。

「悪逆塚」のこと。

一度家督を譲った秀次を切腹させ、さらには、女子供に至るまで一族を斬首するに至るには、世間の人々、後世の人々が納得する理由が必要です。

幼い子やその母らが斬首される様をみていた観衆の中からは余りに酷いと奉行に対して罵詈雑言が発せられ、見物にきたことを後悔した者もいたといいます。

秀吉側の人間が書き残した文献には、事の成り行きが書き残されています。

謀反の嫌疑を斬首の理由とし、さらに秀次がこのような断罪にあったのは、秀次の予てからの暴虐な行いに原因があったとしているのです。

これは、秀次の処刑を勝者の観点から正当化したものにすぎません。

斬首された幼子や女たちの遺体は秀次の首とともに河原に埋められ、塚が建てられました。秀次の首が納められた石櫃は塚の上に置かれ、「秀次悪逆塚文禄四年七月十四日」と刻まれました。

一度は鴨川の洪水で塚が流されましたが、その後石櫃は発見され、その際に石櫃の「秀次悪逆」の4文字は削り取れています。

現在も碑銘は削られた姿で残っているのです。

「仏法僧」で描きたかったこと。

「玉川には毒があるという話」を思い出してください。

玉川には毒のある水が流れているというデマを基にした間違った解説の話でした。

これを踏まえると、上田秋成が何を言いたかったのかが浮かび上がってきませんか?

と、ここまで考察を重ねてきて、ボクはあることに気がつきました。

つい最近にも、絶対に書き換えてはいけないハズの「公文書」があろうことか書き換えられていることが発覚したばかりです。

法治国家である現代の日本で、しかもつい最近、実際に起こったわけです。

ということは、封建制度が大前提であり法整備が充分ではなかった近代以前の日本では、いとも簡単に史実の書き換えが行われていたとしても不思議ではないのです。