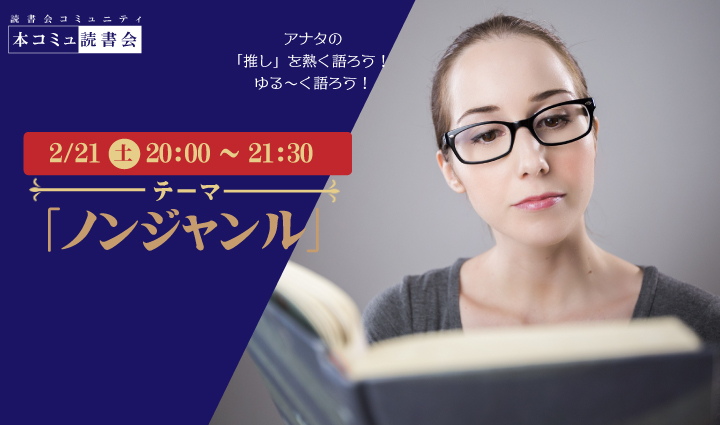

「旅のラゴス」は、筒井康隆が小説技術を縦横無尽に駆使して描く超絶技巧のファンタジー小説です。

- 日本文学

掲載日: 2025年04月06日

この世知辛い世の中、楽しいことばかりではありません。

日々生活をしていたら嫌なこと、辛いことだってあることでしょう。

そんな時に、現実逃避をしてみたくなりませんか?

あなたをひとっ飛びに異世界へ連れて行ってくれる小説。

それが「旅のラゴス」。今宵はラゴスと一緒に旅に出てみましょう!

「旅のラゴス」はこんな小説です。

「旅のラゴス」は、SF雑誌「SFアドベンチャー」に1984年から1986年にかけて連載された長編ファンタジー小説。

1986年に徳間書店より単行本が刊行されたときに、20代の私は発売と同時に入手しました。

その30年後の2015年ごろに、謎の大ブームが起こり書店に平積みになっていたのをよく覚えています。

あれは、いったい何だったんだろう(;^_^A

「旅のラゴス」のあらすじ。

この物語の舞台は、文明が失われた世界。

文明が失われた代わりに、この世界の人々は様々な特殊能力を発芽させています。

集団で転移したり、壁を抜けることができたり、思考した人の顔になったり、空中を浮遊したり・・・。

ひとりの若者「ラゴス」が、この世界の国々を旅してまわり、不可思議な特殊能力を持つ人々と交流し、様々な不思議な体験を乗り越えて、ある目的の地へたどり着く冒険の旅を描いています。

「旅のラゴス」を解説します。

ジョージ・オーウェルのディストピア小説「1984年」を読んだことがある人は、ちょと思い出してください。

「1984年」の冒頭では、まずは登場人物がどんな世界に生きているかを延々と描いていきます。

世の中は三つの国家に分かれていて・・・云々。

全体主義国家で・・・云々。

主人公は、30代の官庁に勤める下級役人で、云々。

実に微に入り細に入り描き出されていきます。

多くの読者がここで挫折します。

説明が延々と続き、物語が何も始まらないから、とても退屈するのです。

「旅のラゴス」は違います。

冒頭は、何の説明もなしにいきなり物語の世界に入っていきます。

これは、相当な技術がいる書き方です。

なぜなら、読者は何に知識もないわけですから当然何がなにやらわからない。

それを何とかして興味を持たせて読ませる必要があるからです。

こんな出だしで始まります。

放浪する牧畜民族の集団に加わるのは初めての体験だった。彼らは老人や女子供を含め約40名のグループで(後略)

ラゴスは旅の途中で、集団で移動しているグループに加わるのですが、雪が降り始めたことで、この集団は全員が瞬間移動をしようと準備を始めることになります。

でも、なかなかうまくいかない模様。

そこで、ラゴスがいろんなアドバイスをします。

ラゴスが集団移動の熟練者だということがわかってきます。

ここから、ラゴスの活躍が描かれ、とてもワクワクする展開になります。

読者は、物語世界に引き込まれていくように巧妙に作られているのです。

さて、そのまま、どんどん読み進めていくと、不思議なことに気がつくはずです。

なぜだか、次に何が起こるのか気になってしまうことに。

理由があります。

随所になぞや疑問が散りばめられているからです。

たとえば、ある国では、「似顔絵師」に出会います。

彼の描く似顔絵がなぜか皆に喜ばれるのです。

いったいそれは、なぜなのか。

こんな風にラゴスが疑問に思うと、ついついどんな回答が待ち受けているんだろうと読み進めてしまうように作られています。

その他にも、巧妙に張られた伏線などのいろんな仕掛けがあります。

筒井康隆は、小説技法の実験を積み重ねてきた人。

小説を書くのが好きで好きでたまらないんでしょう。

それ故に超絶技巧の持ち主なのです。

さぁ、あなたも、筒井康隆の描く小説の流れに身を任せて、ラゴスと一緒に冒険の旅に出てみましょう。